Göttingens rechte Protestgeschichte nach 1945

Wer heute Göttingen besucht, kommt in eine als linksliberal geltende Universitätsstadt mit langer Tradition. Indes: Gerade ihre politische Kultur lässt sich – blickt man weiter als 40 Jahre zurück – keinesfalls durchweg als »links« bezeichnen. Zwar ist die Protestgeschichte ihres »1968« fest ins städtische Gedächtnis integriert; zwar gehören die Auseinandersetzungen in den 1980er Jahren um das alternative Jugendzentrum »JuZi« zum Selbstverständnis der Göttinger Linken. Doch der Weg dahin, die Leinestadt heute mit einigem Fug und Recht als linksliberal zu beschreiben, begann später, als oftmals vermutet, und ging keineswegs strikt geradeaus. Er führte vielmehr – und zwar lange Jahrzehnte – durch ein Dickicht rechtsliberaler Prägung, in dem nach 1945 Protestereignisse von rechts deutlich präsenter im Stadtbild waren als entsprechende Artikulationen von links. Im Folgenden wollen wir ausgewählte Protestdynamiken und ihre Auswirkungen auf die Stadtkultur untersuchen,[1] um den zögerlichen Wandel der politischen Öffentlichkeit in der Göttinger Nachkriegszeit beschreiben zu können.

Bürgerlich-konservativ bis rechtsliberal: Göttinger Lokalpolitik nach 1945

Obwohl sich um das Kriegsende in Göttingen lokale Legenden ranken,[2] kam die Universitätsstadt vergleichsweise glimpflich davon. Gerade weil sie nahezu unzerstört blieb, strandeten nach Kriegsende zahlreiche Versprengte in der niedersächsischen Kleinstadt und stellten die Militärregierung in der Bewältigung der alltäglichen Probleme vor eine Mammutaufgabe.[3] Insbesondere Flüchtlinge ließen die Einwohnerzahlen von etwa 51.000 im Jahr 1939 auf über 80.000 im Jahr 1949 steigen[4] – Wohnungsnot, Armut und Kriminalität waren die Folgen. Die vorherrschende, »konservativ-protestantische, aber antipreußische Tradition« wurde also mit »einer ständig anwachsenden katholischen Flüchtlingsgemeinde konfrontiert«[5]; hinzu kamen Studierende und Hochschullehrende, welche an die Alma Mater strebten, die als eine der ersten bereits im Herbst 1945 ihren Lehrbetrieb wieder aufnahm.

Eher zögerlich hingegen koordinierte die britische Militärverwaltung die Zulassung von politischen Organisationen, die unter ihrer Kontrolle das politische Leben wieder aufbauen sollten. Kurz vor Weihnachten 1945 wurde zunächst die SPD als »erste und aktivste Partei« wieder zugelassen.[6] Im Anschluss wurde ein Rat installiert, der sich vor allem aus Vertretern des Mittelstandes zusammensetzte und dem auch Personen angehörten, die bereits vor 1933 in der Selbstverwaltung der Stadt tätig gewesen waren.[7] Das personelle Anknüpfen auf Ebene des politischen Personals an die Weimarer Zeit markierte eine Kontinuität in der politischen Ausrichtung. Bereits in den 1920er Jahren war die Leinestadt stark bürgerlich geprägt,[8] die Professoren sympathisierten insbesondere mit der Deutschen Demokratischen Partei (DDP), der Deutschen Volkspartei (DVP) oder mit der Deutschnationalen Volkspartei (DNVP) und besetzten z. T. auch aktive Posten in der städtischen Politik.[9] Die Göttinger Studentenschaft hingegen war überwiegend deutlich rechtsradikaler ausgerichtet und galt als steter Unruheherd.[10] Bereits 1924 kann Göttingen als »Hochburg des Nationalsozialismus« bezeichnet werden,[11] schließlich hatte sich schon 1922 (Neugründung nach Verbot dann 1925) eine NSDAP-Ortsgruppe konstituiert. Die NSDAP fand auch in bürgerlichen Kreisen früh offene Unterstützung: Bei den Wahlen 1928 ging bereits jede dritte Stimme an eine rechtsradikale Partei; die NSDAP verlor im Reich und gewann in Göttingen,[12] 1930 war sie hier stärkste Kraft.

Als 1946 die ersten Nachkriegswahlen für den Göttinger Rat stattfanden, war die Wahlbeteiligung mit 67,3 % sehr gering: Nachdem die SPD bei dieser Wahl – gefolgt von der FDP – noch reüssieren konnte,[13] verschoben sich bereits 1948 die Mehrheiten zugunsten der FDP. Auch die neugegründete Deutsche Rechtspartei (DKP-DRP)[14] hatte bei den Kommunalwahlen 9,7 % der Stimmen und damit 3 Sitze unter Fraktionsführer Leonhard Schlüter erlangt. Hermann Föge (FDP) übernahm das Amt des Oberbürgermeisters bis 1956; allerdings hatte die Wahlbeteiligung nun sogar lediglich bei 55 % gelegen.[15] Aufgrund der Stärke der SPD und der gleichzeitigen liberalen Tradition der Stadt war das Rathaus in Folge für lange Zeit entweder in sozialdemokratischen Händen oder in denen der FDP,[16] die 18 Jahre lang den Posten des Oberbürgermeisters stellte.[17] Diese langjährige Dominanz der FDP, die in Göttingen insbesondere das bürgerliche Lager repräsentierte, und die damit korrespondierende Schwäche der CDU sind erklärungsbedürftig. Das politische Kräfteverhältnis in Göttingen verweist auf lokale Auffälligkeiten, die sich zum Teil aus der politischen Kultur erklären lassen. Zu ihr gehört die »auch im Landesvergleich relativ starke Ausprägung des Rechtsextremismus in den 1950er Jahren«, eine »starke Zersplitterung an den Rändern des etablierten Parteienspektrums« sowie der bereits erwähnte Durchbruch der SPD zur stärksten Kraft erst Anfang der 1960er Jahre.[18] »Nationale Elemente sammelten sich, soweit sie nicht zum rechten Flügel der Liberalen neigten, gerade in Göttingen vor allem bei der DP [Deutschen Partei, Anm. d. Verf.] oder in den extremen Ausprägungen der DRP.«[19]

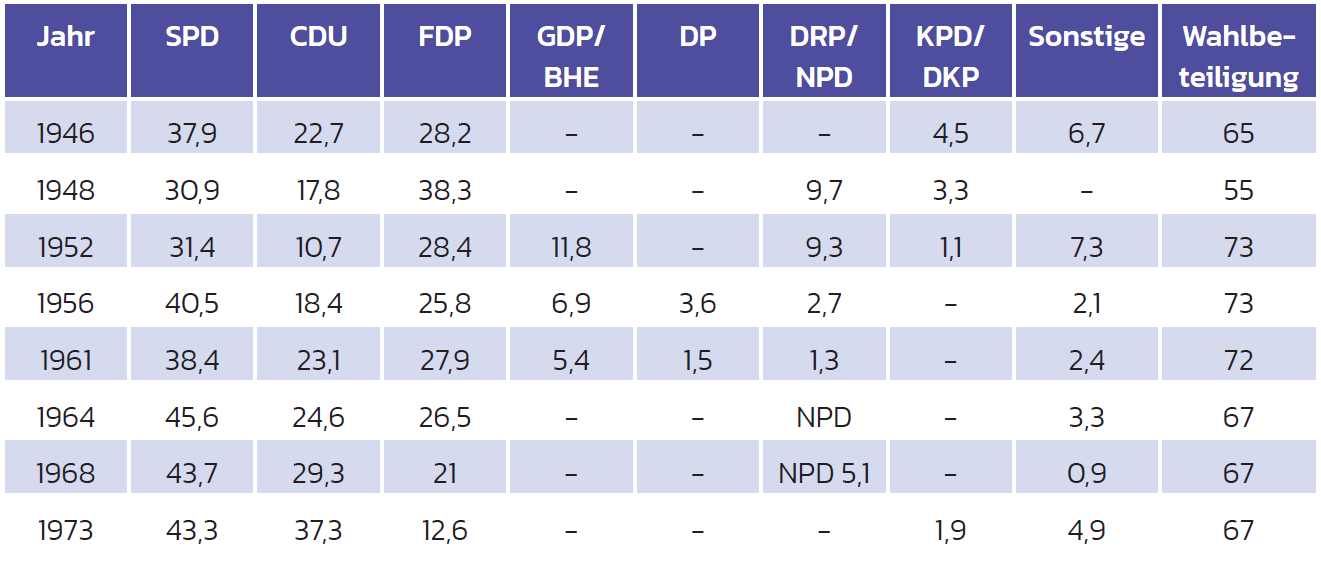

Ratswahlergebnisse 1946–1973 für die Stadt Göttingen in den Grenzen vor dem 1. Jan. 1973:

Statistisches Amt und Wahlamt der Stadt Göttingen (Hrsg.): Die Wahlen in der Stadt Göttingen 1946–1973. Ergebnisse, Kandidaten, gewählte Vertreter, Göttingen 1974, S. 33. Im Vergleich zur Forschungsliteratur liegen für unterschiedliche Wahlergebnisse Abweichungen vor. Wir beziehen uns soweit nicht anders gekennzeichnet bei der Wiedergabe der Wahlergebnisse auf diese Quelle.

Die Konstellationen innerhalb des Rates zeigen, dass die rechtsliberale Tradition Göttingens starke Beharrungskräfte aufwies, die sich exemplarisch in Akteuren wie Föge manifestierten. Föge, 1878 in Schleswig geboren, war zunächst Richter am Amtsgericht in Gieboldehausen und praktizierte seit 1919 als Rechtsanwalt in Göttingen. Er war hier Bürgervorsteher sowie Mitglied des Hannoverschen Provinziallandtages; zudem war er Fraktionsvorsitzender der 1918 gegründeten DDP.[20] Zwar wird ihm eine gewisse Nähe zur NSDAP attestiert, gleichfalls aber auch betont, dass er als Anwalt auch jüdische Mandanten betreut habe.[21] Nach 1945 offenbarte Föge deutlich seine Abneigung gegen die SPD ebenso wie gegen die britische Militärregierung, die er als »britische Sozis« charakterisierte.[22] Föge steht somit für die »Kontinuität und besondere Einfärbung des Liberalismus« in Göttingen; zugleich werden in seiner Person »in typischer Weise Nähe, wie aber auch situativ mögliche Distanzierungsfähigkeit des konservativen Bürgertums zu rechtsextremen Strömungen anschaulich.«[23]

Fokussieren wir nun auf die Rechtsparteien, steht am Anfang die nüchterne Feststellung: Zwischen 1948 und 1973 saßen ihre Vertreter kontinuierlich im Göttinger Rat.[24] Zu diesen zählt die zwischen 1948 bis 1961 vertretene DRP, die erst 1961 mit 1,3 % die Rückkehr in den Rat verpasste, dem sie bis dahin mit teils guten bis sehr guten Ergebnissen angehört hatte (1948: 9,7 %; 1952: 9,3 % und 1956: 2,7 %). Die DRP stützte überwiegend den von der FDP repräsentierten Rechtsliberalismus und erlangte über ihren Vorsitzenden Adolf von Thadden personelle Prominenz. Von Thadden war für die DRP, später NPD, eine der Führungspersönlichkeiten innerhalb der »nationalen Rechten« und das Zugpferd der Partei in Göttingen, wo er zwischenzeitlich Ratsherr (1948-1958) und sogar stellvertretender Bürgermeister (1952/53) war. Bereits bei den ersten Bundestagswahlen 1949 hatte er explizit um Anhänger des NS-Regimes geworben, indem er sie als »national[e] Sozialist[en]« bezeichnete, die in den Reihen der Partei willkommen seien.[25] Mit Erfolg: So erhielt beispielsweise der ehemalige NSDAP-Oberbürgermeister Göttingens, Albert Gnade, 1952 ein Ratsmandat für die DRP. Die FDP war zwar um Abgrenzung von der DRP bemüht, teilte aber gleichzeitig die in der Bevölkerung weit verbreitete defensive, exkulpatorische Haltung hinsichtlich der Vergangenheitsbewältigung.[26] Die Stärke der DRP und des ab 1952 auch im Rat vertretenen Bundes der Heimatvertriebenen und Entrechteten (BHE) sind in Göttingen wohl zu einem guten Teil auf die »tradierte Dominanz des Rechtsliberalismus«[27] zurückzuführen. Die Sozialistische Reichspartei (SRP), die bei der Landtagswahl 1951 in Niedersachsen einen Sensationserfolg erzielte, war in Göttingen indes relativ schwach verankert, was etwa die Stimmabgabe bei dieser Wahl illustriert: SRP und DRP erhielten in Göttingen fast gleich viele Stimmen, obwohl die SRP mit landesweit 11 % in den Landtag einzog und die DRP bei ca. 2 % verharrte.[28] Die starke Verankerung der DRP schwächte also das lokale Mobilisierungspotenzial der SRP deutlich. Hinzu kam, dass die SRP innerhalb der Ratspolitik bedeutungslos bleiben musste, da sie erst 1949 (also ein Jahr nach den letzten Ratswahlen) gegründet und bereits 1952 wieder verboten wurde.

Die Göttinger »Wikinger-Jugend« als erste rechtsradikale Jugendorganisation Niedersachsens

Allerdings lassen sich auch abseits von Ratsmehrheiten Aktionsfelder des organisierten Rechtsradikalismus identifizieren, die jedoch kaum im städtischen Gedächtnis präsent geblieben sind. So berichtet ein Augenzeuge 1947: »Von höher gelegenen Wohnungen der Stadt, hört man deutlich das dumpfe trum, trum der Landknechtstrommeln. Gesänge wie: Haltet aus im Sturmgebraus schallen noch abends um 23.30 über die Dächer der Stadt«[29]. Bald darauf kursierten zudem Flugschriften, Plakate prangten an Häuserwänden, gar in Schulen,[30] auf denen unter Parolen wie »Nationale Jugend rechts heran!« dafür geworben wurde, der Gruppe »Landsknechtstrommeln, Signalhörner, Fanfaren, Fahrtenmesser, Koppelzeug, Brotbeutel, Tornister, Sanitätszeug usw. schwarz, weiß, rotes Fahnentuch, Speere und nationale Literatur«[31] zu übereignen. Der Aufruf war Teil einer umfangreichen Propagandaoffensive der damals in Gründung begriffenen – vermutlich ersten rechtsradikalen Jugendorganisation Niedersachsens[32] – »Wikinger-Jugend« (WJ)[33], deren Urheber aus den lokalen Strukturen der DRP stammten. So stand auf ihren (An-)Werbematerialien in großen Buchstaben zu lesen: »Auskunft erteilt Adolf v. Thadden, Göttingen«[34]. Überraschender als die Urheberschaft sind indes die Umstände der Organisationsgründung: Obwohl die britischen Besatzungsbehörden bereits 1946 die Bildung parteinaher Jugendverbände generell gestatteten,[35] sollte nationalsozialistisches Gedankengut im Zuge der Reeducation konsequent gebannt werden. Doch von Thadden gelang es an unterschiedlichen Kontrollinstanzen vorbei – beim zuständigen Göttinger Jugendpfleger aus Reihen der SPD war er auf entschiedene Ablehnung gestoßen – auf unkonventionelle Weise dennoch eine mündliche Erlaubnis der hiesigen Militärregierung zu erhalten.[36] Durch den vermeintlichen Coup gestärkt, warben die DRPler nun mit gedruckten Aufrufen wie »Junge! Willst Du mit uns auf Fahrt gehen […] willst Du Kameradschaft empfangen und […] bist Du deutsch, dann reihen wir Dich gern in unsere Gemeinschaft ein – Wage den Schritt!«[37] für ihre nationalistische Sache. Selbst der Spiegel berichtete über ihre Aktivitäten, benannte die Urheberschaft der DRP sowie ihre finanzielle Förderung des Jugendbundes. Dem »Ortsvorsitzenden« zufolge konnten die »Wikinger« auch durchaus Rekrutierungserfolge verbuchen: »In Göttingen haben wir schon ebensoviel Mitglieder wie die übrigen Jugend-Organisationen zusammen«[38]. Die abgedruckte Selbstdarstellung als überparteiliche Gruppierung, welche »Verhandlungen mit FDP, NLP und CDU« führe, erscheint indes als typisch-strategisches Feigenblatt. Das »Organisationszentrum des Bundes« verortete der Spiegel korrekt in der »Universitätsstadt mit schwarz-weiß-rotem Zonenruf«. Zu Wort kommt auch der WJ-Anführer Karl Siemens, »Sproß der Elektro-Siemens-Familie«, welcher, »mit kurzem Scheitel und Mussolini-Kinn«, Vergleichen mit der Hitler-Jugend eine Absage erteilt, sich vielmehr als »auf jeden Fall national«, doch angeblich »streng demokratisch« definiert.[39]

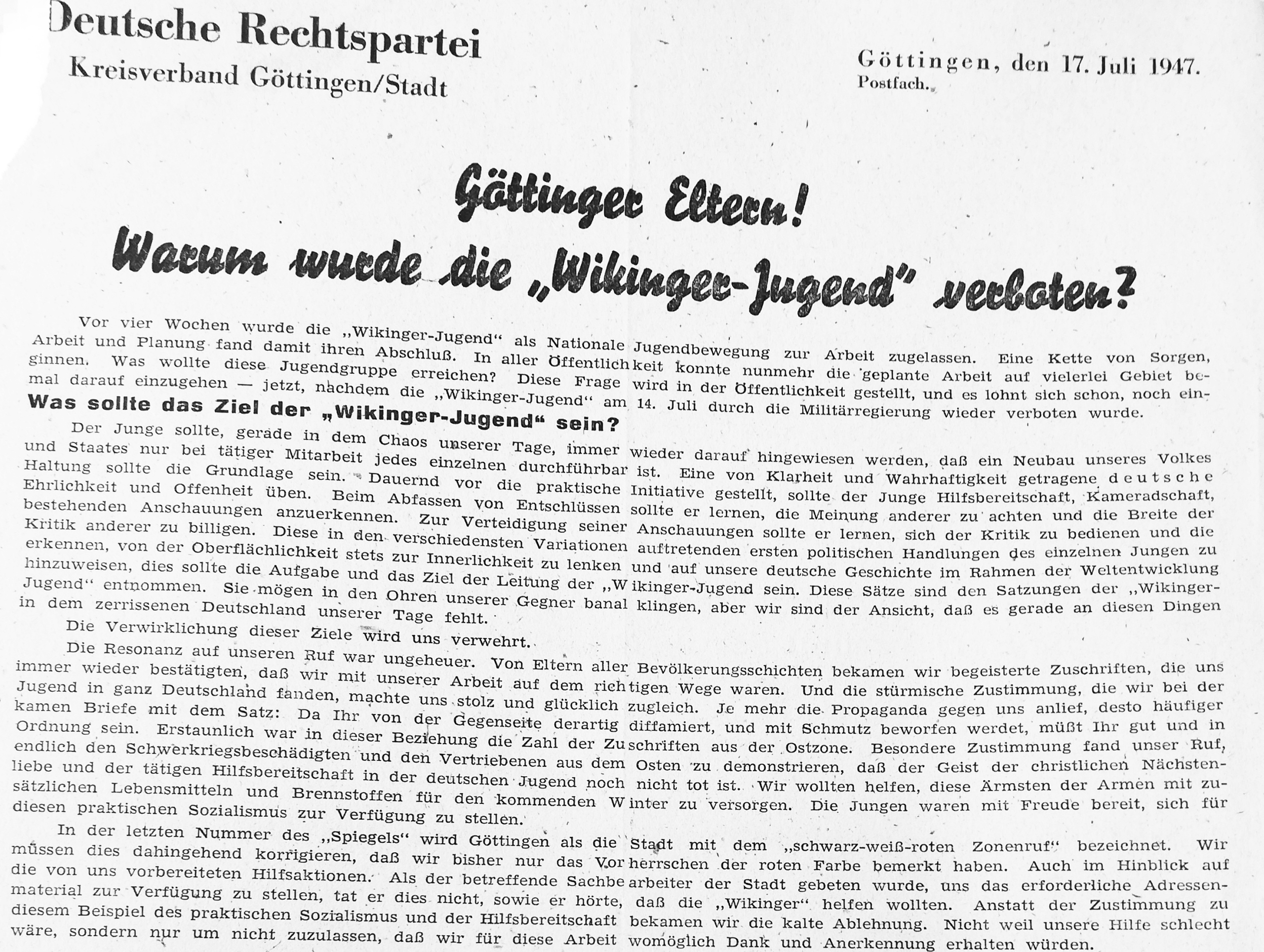

Das Erstaunliche: Trotz der zunehmenden auch überregionalen Aufmerksamkeit formierte sich in Göttingen keinerlei öffentlicher Protest gegen die WJ. Wohl aber gab es Widerstand prominenter politischer Akteure: Neben dem Jugendpfleger ist insbesondere auch der damalige Gewerkschaftsjugendführer – und spätere Oberbürgermeister – Artur Levi zu nennen. Auf deren beharrliches Insistieren hin wurde letztlich die durch von Thadden und seine Mitstreiter angestrebte Aufnahme der WJ in den Göttinger Jugendring verhindert. Darüber hinaus wurde die Militärregierung aufgefordert, die Zulassung zu widerrufen.[40] Die Rücknahme wurde noch im Juli 1947[41], allerdings auf höherer Ebene – in Hannover –, verfügt. Als Reaktion druckte die DRP ein Flugblatt, auf dem sie »Kameradschaft, Ehrlichkeit, Offenheit und Hilfsbereitschaft« als ihre tragenden Werte postulierte.[42]

Auszug aus dem Flugblatt der DRP vom 17. Juli 1947, aus: Stadtarchiv Göttingen, Bestand »Flugblätter 1945–1949«. Wir bedanken uns für die freundliche Genehmigung, das Flugblatt abdrucken zu dürfen.

Der Historiker Friedhelm Boll kommt zu dem Schluss: »Insgesamt zeigt das Vorgehen der Göttinger neofaschistischen DRP die Züge, die auch für ihre Nachfolgeparteien typisch werden sollten: Antidemokratische Zielsetzungen und geheimgehaltene Wehrsportübungen wurden hinter nationalistischen Parolen, und entsprechenden ästhetischen Inszenierungen (schwarz-weiß-rote Wimpel, fanalartiges Auftreten, militaristische Lieder, ›nationale‹ Literatur) zurückgehalten. Sodann wurde der Versuch gemacht, die (Selbst-)Ausgrenzung aus dem Konsens der demokratischen Parteien als Verletzung der Spielregeln überhaupt zu denunzieren.«[43]

Aufbegehren in den 1950er Jahren

Der Blick auf die unmittelbare Nachkriegszeit hat also zweierlei gezeigt: die rechtsliberale Prägung Göttingens und das Ausbleiben von öffentlichem Widerspruch gegen die rechtsradikale Wikinger-Jugend. Dass sich erst allmählich in Reaktion auf Proteste von rechts ein linkes politisiertes Spektrum formiert[44] – mithin: überhaupt eine Politisierung der Stadtgesellschaft erkennbar wird –, diese Dynamik soll im Folgenden an drei stadtkulturell bedeutsamen Ereignissen der 1950er Jahre beispielhaft aufgezeigt werden: Den Protesten gegen den Regisseur Veit Harlan, einem SS-Ehemaligen-Treffen und der »Schlüter-Affäre«.

Das Jahr 1952 stellt eine Zäsur in der Göttinger Protestgeschichte dar und zeigt wie unter einem Brennglas die Modi der Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit. Denn damals entbrannten Proteste gegen die Aufführung des Films »Hanna Amon« von Veit Harlan. Der Regisseur hatte während des Nationalsozialismus den antisemitischen Hetzfilm »Jud Süß« gedreht, bereits 1951 kam es anlässlich seines Films »Unsterbliche Geliebte« auch in Göttingen zu Protesten. Die Entscheidung über weitere Aufführungen überlies der Oberbürgermeister, der wie die Mehrheit des Rates den Film als »unpolitisch« etikettierte, der Polizei.[45] Das Göttinger Tageblatt, welches bereits früh den Nationalsozialisten das Wort geredet hatte und auch nach 1945 zunächst für seine rechtskonservative Haltung bekannt war,[46] unterstellte den gegen die Aufführung Protestierenden zudem, sie seien von der kommunistischen FDJ unterwandert.[47] Als im Januar 1952 dann »Hanna Amon« im Kino Central aufgeführt werden sollte, regte sich erneut Widerstand aus der Studierendenschaft. Die Situation war aufgeheizt, denn auch die Harlan-Verteidiger, insbesondere korporierte Studierende und Teile des Göttinger Bürgertums, formierten sich rasch, »die Harlan-Gegner wurden als ›Judenlümmel‹ und ›Judensäue‹ beschimpft, lautstark drohte man den ›Judensöldlingen‹ Prügel an und als die Studenten ihre Parole ›Friede mit Israel‹ skandierten, antwortete die mittlerweile wutschnaubende Menge mit dem ›Heckerlied‹, dessen Chorus ›Blut muss fließen knüppelhageldick / und wir scheißen auf die Freiheit dieser Judenrepublik‹ für einige gespenstische Minuten durch die Gassen der Göttinger Innenstadt schallte.«[48] Die Polizei musste einschreiten und sogar den Notstand ausrufen, nachdem die Pro-Harlan-Fraktion handgreiflich wurde und einige Demonstrierende zum Teil schwere Verletzungen davontrugen.[49] In Anbetracht vorheriger öffentlicher Artikulationen von Antisemitismus fällte der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde das düstere Urteil: »Die Renazifizierung in Göttingen ist soweit vorgeschritten, daß es denselben dunklen Hintermännern möglich ist, wieder Rollkommandos zu stellen, wie im Jahre 1932.«[50] Und in der überregionalen Zeitung Die Zeit war zu lesen: »Harmlose Bürger, die alltags am Postschalter sitzen oder Heringe verkaufen, übertrumpfen sich gegenseitig in Haßausbrüchen. Keine einzige Stimme der Vernunft und Mäßigung, der Nazi-Ungeist triumphiert«[51]. Das Göttinger Tageblatt hingegen stellte sich wenig überraschend auf die Seite der Harlan-Verteidiger, gerierte sich gar zur Stimme des gesamten Bürgertums: »Wir erfreuen uns in Göttingen als Universitätsstadt einer besonders starken Schicht Intellektueller, denen man es unbesorgt überlassen könnte, sich ihr Werturteil über den Film selber zu bilden. […] Aber ein lächerliches Häufchen Mißvergnügter bringt es fertig, einer ganzen Stadt ihren Willen als allgemeinverbindlich aufzuzwingen. […] Ich glaube wohl im Sinne der Allgemeinheit der Göttinger Bürgerschaft zu sprechen, wenn ich mir eine solche Gängelung der freien Meinungsbildung durch Straßenterror ganz entschieden verbitte.«[52]

Zutreffend ist: Von einem geschlossenen Protest kann keine Rede sein, auch die Studierendenschaft war tief gespalten. Zwar stellte sie die Kernträgerschaft der Anti-Harlan-Fraktion, allerdings bestritt der AStA öffentlich, zu den Protesten aufgerufen zu haben, was im Prinzip einer Distanzierung gleichkommt. Unterstützung erfuhren die Harlan-Gegner indes von Seiten des Universitätspräsidiums sowie der Professorenschaft, aus der sich u. a. Werner Heisenberg, Helmuth Plessner und Carl Friedrich von Weizsäcker gegen die Aufführung aussprachen. »Gleichwohl: So entschlossen die Göttinger Ordinarien den Protestierenden den Rücken stärkten, so zögerlich und zaudernd gebärdete sich die Mehrheit der Kommunalvertreter.«[53] Der Historiker Ernst Böhme resümiert: »Damit wollte man nichts zu tun haben und wich daher jeder ernsthaften Auseinandersetzung mit der Person Harlans aus.«[54] Sowohl »die moralisch-politische Bedeutung seiner nationalsozialistischen Vergangenheit« als auch die »antisemitischen Ausfälle seiner Anhänger« seien vom Rat und dem Göttinger Tageblatt »völlig ausgeblendet« worden.[55]

Die Proteste lassen sich als Ausdruck einer einsetzenden Wandlung der Studierendenschaft in der vormals kleinen, »sozial abgeschlossenen, stark national-konservativ und, was die Studenten betraf, früh nationalsozialistisch geprägten Hochschule«[56] deuten. Allerdings agierten sie charakteristischerweise noch in enger Abstimmung mit Hochschulautoritäten, und: Auch der Pro-Harlan-Protest wurde insbesondere von korporierten Studierenden getragen, die wohl die überwiegende Grundstimmung der Bürgerschaft transportierten.[57] Eine bewährte Allianz, wie bereits ein großer Fackelzug der Göttinger Korporationen am 08. Juli 1953 anlässlich der 1000-Jahr-Feierlichkeiten der Stadt gezeigt hatte. Den mehr als 600 Fackelzugteilnehmern, die für ihr Recht, Farben zu tragen, auf die Straße gingen, stellten sich kaum Demonstrierende entgegen.[58] Und, wie Böhme bemerkt, hatten die korporatistischen Fackelträger, die aufgrund ihrer Präsenz und Organisationsstärke in Göttingen stets eine nicht zu unterschätzende politische Kraft waren, eindeutig die Sympathie der Stadtgesellschaft (wenn auch nicht der Universitätsleitung) hinter sich.[59]

Dass es in Göttingen Anfang der 1950er überwiegend geduldet wurde, wenn rechtsradikale Gruppierungen die Stadt als Bühne wählten, zeigt ein internationales Treffen von circa 600 ehemaligen Angehörigen der Waffen-SS, die sich im Oktober 1954 zum ersten »Suchdiensttreffen der ehemaligen 6. Gebirgsdivision Nord« einfanden,[60] das von ehemaligen Angehörigen des Verbands sowie der HIAG-Göttingen (Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit der Angehörigen der ehemaligen Waffen-SS e. V.) auf Initiative des ehemaligen Kommandanten Franz Schreiber organisiert wurde. Zunächst sollte die Veranstaltung im hessischen Bad Hersfeld stattfinden, dort wurde sie allerdings mit Verweis auf eine »Gefahr der Verherrlichung von nationalsozialistischen Organisationen« verboten, doch »[o]ffenbar erwartete man in Niedersachsen weniger Widerstand als im sozialdemokratischen Hessen.«[61] Ähnlich wie bereits die Wikinger-Jugend äußerte zwar auch Schreiber ein Lippenbekenntnis »zur ›freiheitlich, westlichen Welt, zur demokratischen Ordnung‹. Andererseits mutet es aus heutiger Sicht gespenstisch an, wenn gleichzeitig ›die schwarz-verhüllten Pylonen lodernd aufflammen und mit ihrem unwirklichen Licht mystisch und unheimlich die knapp zehn Jahre danach grade mühsam vergessenen ›Sieg-Runen‹ beleuchten‹, bekrönt von den alten SS-Parolen ›Unsere Freiheit heißt Treue‹ und ›Ewig lebt der Toten Tatenruhm‹.«[62] Das Treffen verlief »abgesehen von einigen kleinen Störungsversuchen und Maueraufschriften wie ›SS-Mörder raus‹ ohne Zwischenfälle«[63] – doch organisierte der »Bund ehemaliger Widerstandskämpfer« parallel eine »Freundschaftsbegegnung« mit ehemaligen französischen Widerstandskämpfern und auch SPD, DGB und Jüdische Gemeinde äußerten Kritik. Während der auf der Gegenveranstaltung sprechende Heilbronner KPD-Stadtrat Walter Vielhauer, ehemaliger Widerstandskämpfer in KZ-Haft und Mitglied des Buchenwald-Komitees, das Treffen als »eine Schande für Deutschland«[64] bezeichnete, verwies Oberbürgermeister Föge lapidar darauf, dass für ein Verbot die Verfassungsfeindlichkeit der Veranstalter hätte festgestellt werden müssen, was nicht Sache der Kommunen sei.[65] Der Rat hielt also die Füße still, das Göttinger Tageblatt rückte die Gegenveranstaltung – wie schon im Falle der Harlan-Proteste – erneut in die Nähe kommunistischer Agitation.[66]

Ein handfester Skandal hingegen, welcher weite Kreise über Göttingen hinaus zog, war – als letztes Beispiel – die sogenannte »Schlüter-Affäre« im Jahr 1955. An ihr lässt sich zeigen, inwiefern sich die Rolle der Universität und der Studierendenschaft im Laufe der Jahre bei städtischen Protestereignissen veränderte.[67] Leonhard Schlüter, dessen Mutter Jüdin war, engagierte sich seit 1948 in der DRP, fungierte als deren niedersächsischer Landesvorsitzender und gehörte dem Göttinger Rat an. Von 1945 bis 1947 war er hier Leiter der Kriminalpolizei gewesen, hatte parallel dazu als Publizist gewirkt und 1951 die Göttinger Verlagsanstalt für Wissenschaft und Politik aufgebaut, »die in den Folgejahren hauptsächlich Werke rechter bis rechtsextremer Provenienz veröffentlichte.«[68] Seine politische Couleur offenbart beispielsweise eine Rede in Wolfsburg, in der er unverhohlen den Wunsch äußerte, »ein neues 1933« möge anbrechen.[69] Die Militärregierung verfügte in Folge ein politisches Betätigungsverbot,[70] um welches sich Schlüter allerdings nicht scherte und sich 1951 als gemeinsamer Spitzenkandidat der DRP und der Nationalen Rechten in den Landtag wählen ließ. 1953 wurde er dann (angeblich auf Bitten Föges[71]) Mitglied der FDP und stieg zum Wortführer ihres rechten Flügels, ebenso wie 1954 zum stellvertretenden Vorsitzenden, im April 1955 schließlich zum Vorsitzenden der Landtagsfraktion auf. Schlüter sollte nun nach den Landtagswahlen 1955 als Kultusminister dem neuen »Bürgerblock«-Kabinett aus DP, CDU, GB/BHE und FDP beitreten. Doch auf seine Ernennung folgten an etlichen niedersächsischen Hochschulen, aber insbesondere in Göttingen, massive Proteste von Studierenden und Professoren. Am Tag vor Schlüters Ernennung traten Rektor, Senat sowie die Dekane sämtlicher Fakultäten zurück. Ihnen folgte der AStA – der bei Harlan noch durch Zurückhaltung aufgefallen war –, welcher außerdem zu einem Veranstaltungsboykott aufrief und erfolgreich mobilisierte.[72] Der vehemente Einspruch zeitigte Erfolg: Schlüter wurde zunächst beurlaubt und trat fünf Tage später endgültig als Kultusminister zurück.[73]

Vor allem fällt aber das im Vergleich zu früheren Protesten veränderte Verhalten des Göttinger Rates auf: Hatte sich das Gremium zuvor bezüglich Harlan und des SS-Treffens noch als unpolitisch geriert, um vermeiden zu können, eine eigene Haltung zu rechten Umtrieben einnehmen zu müssen, Verantwortung stets delegiert oder von sich gewiesen, unterstützte nun eine Mehrheit (durch die Universität unter Zugzwang gesetzt und plötzlich im Fokus der internationalen Presse stehend) ausdrücklich die Abwehrhaltung der Universität, um nicht als »Nest unbelehrbarer Rechtsextremisten«[74] zu gelten. Einzig Föge (obwohl er dem Schlüter entgegenstehenden »gemäßigteren« Flügel der FDP angehörte) und seine Partei pochten stoisch auf eine vermeintliche »Neutralität«. Und auch das Göttinger Tageblatt blieb sich treu bei seiner Haltung, »rechtsextreme Strömungen zu verharmlosen oder zu verschweigen«.[75] Die Schlüter-Affäre kann als Fanal einer beschleunigten Veränderung der politischen Kultur Göttingens interpretiert werden. Zwar wandelte sich der Umgang mit der NS-Vergangenheit[76] und rechtsextremen Bestrebungen nicht über Nacht, doch die Initiatorenrolle der Universität, die Mobilisierung großer Teile der Studierendenschaft und das veränderte Agieren der Kommunalpolitik können als Indikatoren eines solchen Prozesses gelesen werden, der auch Resultat der beschriebenen Protestereignisse ist und sich in den 1960er Jahren weiter fortsetzte.

Ausblick auf die umwälzenden 1960er Jahre

Der Blick auf die Protestgeschichte seit 1945 zeigt, dass das heutige Image der Stadt als linksliberal keineswegs selbstverständlich ist. Vielmehr lag die Toleranzschwelle für rechtsradikale Gruppierungen und Praktiken im bürgerlich-konservativ bis rechtsliberal geprägten Göttingen[77] äußerst hoch. Natürlich gilt es in der Analyse zu berücksichtigen, dass nicht nur allgemein übergeordnete bundes- wie landespolitische Tendenzen auf die Auseinandersetzung mit und Persistenz von politischen Phänomenen einwirken, sondern freilich auch ganz eigenspezifische regionale Traditionen und kulturelle Bedingungen diese prägen.[78] In der jeweiligen Öffentlichkeit ringen politische Akteure in einem wechselseitigen, längerfristigen Prozess um Einfluss. Der Handlungsspielraum für politische Gruppen wird je nach stadtkultureller Prägung und dem Agieren der Lokalpolitik präformiert. Entscheidend für die Protestdynamik ist das gegenseitige Reaktionsverhältnis, denn jedes politisch-öffentliche Agieren von Gruppen hat Auswirkungen sowohl auf das eigene politische Spektrum als auch auf die reagierende Gegenseite.[79] Dieser Mechanismus bedingt die zeithistorisch je individuellen Entwicklungsdynamiken von Protesten, bei denen nie von vornherein ausgemacht ist, welche Tendenz sich langfristig durchsetzt und welche Formen von Protestkulturen daraus später entstehen.[80] Wie der Historiker Philipp Gassert gezeigt hat, ist politischer Protest vor allem ein »Resonanzraum gesellschaftlichen Wandels«[81]. Das bedeutet, politische Auseinandersetzungen sind Symbol und Symptom konkreter lebensweltlicher Veränderungen, deren jeweiliger Ausgang wiederum auf die politische Kultur vor Ort zurückwirkt. Dies gilt für die rechte Göttinger Protestgeschichte in der Nachkriegszeit gleichermaßen: Vor dem Hintergrund der stadtkulturellen Prägung entwickelte sich in den 1950er Jahren eine spezifische Protestdynamik, die unmittelbare Auswirkungen auf die umwälzenden 1960er Jahren hatte.

Das gilt einerseits für das Parteienspektrum, das in Niedersachsen durch eine »verzögerte Normalisierung«[82] gekennzeichnet war: Später als im Rest Westdeutschlands entwickelte sich die Christdemokratie zu einer breitenwirksamen Volkspartei, die erst gegen Ende der 1950er Jahre ihre unangefochtene Stellung im bürgerlichen Lager festigen konnte. Erst durch ihre Integrationskraft büßten andere Parteien rechts der Mitte, von der DP und DRP bis zum BHE, ihre Bedeutung ein bzw. fanden wie die FDP ihren neuen Platz im Parteienspektrum als Zünglein an der Waage. Man ist geneigt, dem Urteil des Historikers Günter Trittel zu folgen, wonach die »verzögerte Normalisierung« des Parteienspektrums in Göttingen nochmals verzögerter ausfiel, wie sich symbolhaft in der Ratswahl von 1964 zeigt, als die SPD sich erstmalig gegen die FDP durchsetzt, womit nach Trittel die Nachkriegszeit erst wirklich endete.[83] Mit dieser »verzögerten Normalisierung« ging gleichzeitig eine nachholend eingesetzte Liberalisierung einher. Zentral waren hierfür neben dem politisch-kulturellen Wandel infolge der Protestereignisse auch soziodemographische Veränderungen. Vor allem die Universität zog nicht zuletzt bedingt durch die geographische Lage Göttingens – zonenangrenzend und relativ mittig in Westdeutschland gelegen – eine ganz neue Klientel Studierender an (von knapp 1.300 im Wintersemester 1938/39 auf 5.000 1945/46 und dann erstmals 1965 auf über 10.000[84]), die aufgrund der Verjüngung die Politisierung der Öffentlichkeit qua ihres gesteigerten Aktivitätsdrangs (auch und gerade in der Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit) zusätzlich beförderte.[85]

Mit der zunehmenden Liberalisierung und dem gleichzeitigen Machtverlust (rechts-)konservativer Akteure bei paralleler Politisierung des Alltags steigt Anfang der 1960er Jahre die Notwendigkeit neuer rechter Organisationsversuche. Wie Richard Stöss bemerkt, hatte der politische Rechtsextremismus in der Nachkriegszeit nur eine begrenzte Notwendigkeit gesehen, sich selbstständig und systemoppositionell zu organisieren. Die primäre Strategie lag vielmehr in der Beeinflussung der bestehenden nationalen und konservativen Parteien wie der FDP und der CDU, die ihrerseits auf die Unterstützung dieser Kreise kaum verzichten konnten.[86] Sie wahrten zentrale deutschnationale Interessen; zusätzlich wirkte der in den 1950er Jahren im Zuge des McCarthyismus dominante Antikommunismus Spektren-übergreifend von bürgerlich-konservativ bis (rechts-)liberal integrierend.[87] Erst mit dem Wandel von CDU wie FDP und dem gleichzeitig spürbar größeren Einflussgewinn der politischen Gegner, sehen sich Gruppierungen rechts der Mitte dazu veranlasst, selbst aktiver zu werden und ihrem in den 1950er Jahren einsetzenden Bedeutungsverlust entgegenzuwirken.[88] Wie Stöss aufzeigt, war die offene Parteinahme einer »politischen Opposition gegen das System« in großen Teilen des politisch-organisierten Rechtsextremismus in der Nachkriegszeit nur eine randständige strategische Option, aber mit dem gefühlten Machtverlust bürgerlich-konservativer Lebenswelten als Konsequenz aus den einsetzenden Liberalisierungstendenzen steigt im rechten Spektrum mit der Frustration zunehmend der Drang zum Aktionismus.[89] Dieser führt in den 1950er Jahren zur Konstituierung rechter Subkulturen, indem sich Traditionsverbände, Verlage und Zeitschriften oder Jugendorganisationen ausbilden.[90] So ist die Geschichte der rechten Parteien in der Nachkriegszeit, wie Dudek und Jaschke resümieren, »die Geschichte der Entdifferenzierung und Entflechtung von offenem Neonazismus auf der einen Seite des Spektrums und bürgerlichen Parteien auf der anderen Seite.«[91] Erst vor diesem Hintergrund wird die Anfang der 1960er Jahre einsetzende Tendenz einer »Nationalen Sammlung« nachvollziehbar, die man vor allem als Ergebnis verschiedener »Lernprozesse«[92] verstehen muss. Während das Verbot der SRP 1952 das Scheitern einer offen-neonazistischen Programmatik verdeutlicht, konnte sich das rechte Lager gleichzeitig auch kaum mehr auf den sogenannten »Bürgerblock« (die niedersächsische Landesregierung unter Hellwege aus DP, CDU, FDP und GB/BHE) verlassen, da die Christdemokratie zunehmend in die politische Mitte tendierte und sich zumindest verbal vom rechten Rand langsam distanzierte. Es war vor allem Adolf von Thadden, der mithilfe seines DRP-Netzwerkes versuchte, die bestehenden Kleinparteien und Gruppen am rechten Rand organisatorisch zusammenzuführen, weshalb die spätere Gründung der NPD 1964 im niedersächsischen Hannover auch lokal kein Zufall ist.[93] Es ist ebenfalls vor allem von Thadden anzurechnen, dass die NPD auch in Göttingen politisch erfolgreich sein und 1968 mit 5,1 % und 2 Sitzen in den Rat einziehen konnte. Obwohl die NPD den Einzug in den Bundestag 1969 mit 4,3 % knapp verpasste und danach bedeutungslos wird, wirkt sich ihr Scheitern unmittelbar auf das rechte Lager aus, das sich organisatorisch-strategisch neu aufstellen und politisch radikalisieren wird. Doch wie sich die lokale rechte Szene in Göttingen weiterentwickelte, wie sie konkret agierte und welche Auswirkungen diese Entwicklungen hatten, wurde bislang kaum systematisch erforscht, was es nachzuholen gilt.

[1] In Anlehnung an die Arbeiten von Philipp Gassert verstehen wir Protest als eine öffentliche Aushandlung von politischen Konflikten. Daher gehören evozierte Proteste ebenso zur Protestgeschichte wie Ereignisse, die gerade keine öffentliche Erregung auslösten, vgl. Gassert, Philipp: Bewegte Gesellschaft. Deutsche Protestgeschichte seit 1945, Stuttgart 2018. Für die als Vorarbeit geleistete Recherche zu diesem Artikel danken wir Niklas Knepper und Marie Nolte.

[2] Diese fokussieren darauf, wer die Stadt vor einer Zerstörung vermeintlich »gerettet« habe, welche Rolle die Universität bzw. einzelne Professoren dabei spielten und ob die Stadt nicht nur aufgrund der hier befindlichen Forschungseinrichtungen (insbesondere der Luftfahrtforschung) verschont wurde. Geschildert etwa in Trittel, Katharina/Marg, Stine/Pülm, Bonnie: Weißkittel und Braunhemd: Der Göttinger Mediziner Rudolf Stich im Kaleidoskop, Göttingen 2014, bes. S. 27 ff.; Trittel, Katharina: Hermann Rein und die Flugmedizin. Erkenntnisstreben und Entgrenzung, Paderborn 2018, S. 291–301.

[3] Vgl. Thadden, Wiebke von: Die Stadt Göttingen unter britischer Militärverwaltung 1945–1947, in: Thadden, Rudolf von/Trittel, Günter J. (Hrsg.): Göttingen. Geschichte einer Universitätsstadt, Band 3, Göttingen 1999, S. 275–290, hier S. 281.

[4] Büttner, Maren/Horn, Sabine: Vorwort, in: dies. (Hrsg.): Alltagsleben nach 1945. Die Nachkriegszeit am Beispiel der Stadt Göttingen, Göttingen 2010, S. 7–11, hier S. 7.

[5] Boll, Friedhelm: Auf der Suche nach der Demokratie. Britische und deutsche Jugendinitiativen in Niedersachsen nach 1945, Bonn 1995, S. 108.

[6] Fesefeldt, Wiebke: Der Wiederbeginn des kommunalen Lebens in Göttingen. Die Stadt in den Jahren 1945 bis 1948, Göttingen 1962, S. 121.

[7] Vgl. ebd., S. 110.

[8] Hasselhorn, Fritz/Weinreis, Hermann: Göttingens Weg in den Nationalsozialismus dargestellt anhand der städtischen Wahlergebnisse 1924–1933, in: Brinkmann, Jens-Uwe/Schmeling, Hans-Georg (Hrsg.): Göttingen unterm Hakenkreuz. Nationalsozialistischer Alltag in einer deutschen Stadt, Göttingen 1983, S. 46–57, hier S. 48.

[9] Marshall, Barbara: »Der Einfluss der Universität auf die politische Entwicklung der Stadt Göttingen 1918–1933«, in: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, H. 49/1977, S. 265–301, hier S. 270.

[10] Vgl. bspw. Dahms, Hans-Joachim: Die Universität Göttingen 1918 bis 1989: Vom »Goldenen Zeitalter« der Zwanziger Jahre bis zur »Verwaltung des Mangels« in der Gegenwart, in: Thadden, Rudolf von/Trittel, Günter J. (Hrsg.): Göttingen. Geschichte einer Universitätsstadt, Band 3, Göttingen 1999, S. 395–457, insbesondere S. 408 f.

[11] Marshall: Der Einfluss der Universität, S. 266.

[12] Hasselhorn, Fritz: »Göttingen 1917/18–1933«, in: Thadden, Rudolf von/Trittel, Günter J. (Hrsg.): Göttingen. Geschichte einer Universitätsstadt, Band 3, Göttingen 1999, S. 63–126, hier S. 99.

[13] Vgl. Fesefeldt: Der Wiederbeginn des kommunalen Lebens in Göttingen, S. 131. Die Wahlbeteiligung lag unter dem Durchschnittswert der nds. Gemeindewahlen. Laut Statistisches Amt und Wahlamt der Stadt Göttingen (Hrsg.): Die Wahlen in der Stadt Göttingen 1946–1973. Ergebnisse, Kandidaten, gewählte Vertreter, Göttingen 1974, S. 33, lag die Wahlbeteiligung sogar nur bei 65 %.

[14] Die spätere Deutsche Reichspartei (DRP) ging Anfang 1950 aus einer Zusammenlegung der niedersächsischen Deutschen Rechtspartei, einem Landesverband der Deutschen Konservativen Partei – Deutsche Rechtspartei (DKP-DRP), mit der nur in Hessen aktiven Nationaldemokratischen Partei (NDP) hervor.

[15] Fesefeldt: Der Wiederbeginn des kommunalen Lebens in Göttingen, S. 137.

[16] Vgl. ebd., S. 122.

[17] Römling, Michael: Göttingen – Geschichte einer Stadt, Soest 2012, S. 282.

[18] Trittel, Guenter J.: Göttingens Entwicklung seit 1948, in: Thadden, Rudolf von/Trittel, Günter J. (Hrsg.): Göttingen. Geschichte einer Universitätsstadt, Band 3, Göttingen 1999, 291–356, hier S. 297.

[19] Fesefeldt: Der Wiederbeginn des kommunalen Lebens in Göttingen, S. 123.

[20] Beyer, Helmut/Müller, Klaus: Der Niedersächsische Landtag in den fünfziger Jahren. Voraussetzungen, Ablauf, Ergebnisse und Folgen der Landtagswahl 1955, Düsseldorf 1988, S. 137 ff.

[21] Kaufhold, Karl et al.: Wiederaufstieg und Stabilität – die Sparkassen in Stadt und Land 1945/48–2001, in: Kaufhold, Karl Heinrich (Hrsg.): 1801 bis 2001. 200 Jahre Sparkasse Göttingen, Göttingen 2001, S. 272–349, hier S. 286.

[22] Beyer/Müller: Der Niedersächsische Landtag, S. 138.

[23] Trittel: Göttingens Entwicklung nach 1948, S. 298.

[24] Vgl. Böhme, Ernst: Zwischen Restauration und Rebellion. Die Georgia Augusta und die politische Kultur Göttingens in den fünfziger Jahren, in: Göttinger Jahrbuch, H. 53/2005, S. 125–156, hier S. 134. Zu Böhme, der auf die 1950er Jahre fokussiert, lässt sich ergänzen, dass die NPD 1968 mit 2 Sitzen in den Stadtrat einzieht.

[25] Schmollinger, Horst W.: Die Deutsche Konservative Partei-Deutsche Rechtspartei, in: Stöss, Richard (Hrsg.): Parteien-Handbuch. Die Parteien der Bundesrepublik Deutschland 1945–1980, Bd. 2, Opladen 1986, S. 982–1024, hier S. 1005. Von Thadden selbst zog 1949 als Abgeordneter in den Bundestag ein.

[26] Dahms: Die Universität Göttingen 1918 bis 1989, hier S. 435.

[27] Trittel: Göttingens Entwicklung seit 1948, S. 299.

[28] Statistisches Bundesamt Wiesbaden (Hrsg.): Die Landtagswahlen in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 1949–52 nach Bundestagswahlkreisen 1953 (Statistische Berichte 1953), S. 7.

[29] Bericht über Vorfälle mit der Wikingerjugend, 20.7.1947, Göttinger Stadtarchiv, C64 Jugendamt Abteilung Jugendpflege, Nr. 110 Diskussion um ein Verbot der Wikingerjugend, Bl. 7, zit. n.: Brill, Lisa: »Jungen und Mädel! Man […] bietet euch einen Neuanfang« – Jugend in der Nachkriegszeit, in: Horn, Sabine/Büttner, Maren (Hrsg.): Alltagsleben nach 1945 – Die Nachkriegszeit am Beispiel der Stadt Göttingen, Göttingen 2010, S. 99–130, hier S. 111 [Abbildung des Dokumentes des StA Gö im Anhang, ebd., S. 130].

[30] Vgl. Boll, Friedhelm: Jugendarbeit und Rechtsradikalismus während der Besatzungszeit, in: Weisbrod, Bernd (Hrsg.): Rechtsradikalismus in der politischen Kultur der Nachkriegszeit – Die verzögerte Normalisierung in Niedersachsen, Hannover 1995, S. 123–142, hier S. 137.

[31] Zit. n. Brill: »Jungen und Mädel! Man […] bietet euch einen Neuanfang«, S. 111.

[32] Vgl. Boll: Jugendarbeit und Rechtsradikalismus, S. 136.

[33] Dabei handelt es sich nicht um die fast gleichnamige, aber erst später gegründete »Wiking Jugend«, der lange Zeit größten rechtsradikalen Jugendorganisation, die 1994 verboten wurde.

[34] Die Abbildung des Aufrufs der »Wikinger-Jugend« findet sich in: O. V.: Adolf hat die Hand im Spiel, in: Der Spiegel, 05.07.1947, S. 4.

[35] Vgl. Boll: Jugendarbeit und Rechtsradikalismus, S. 137.

[36] Vgl. ebd., S. 137.

[37] O. V.: Adolf hat die Hand im Spiel, S. 4.

[38] Zit. n. ebd.

[39] Ebd. Der ehemalige Luftwaffenoffizier Siemens erregte vor seinem Wirken als WJ-»Zonenleiter« bereits in der Göttinger Jungenschaft Anstoß, da er dort durch militaristisches Gebaren und die Durchführung von Geländeübungen mit Kriegsspiel-Charakter negativ aufgefallen war. Vgl. Boll: Jugendarbeit und Rechtsradikalismus, S. 136 sowie 138.

[40] Vgl. Boll: Jugendarbeit und Rechtsextremismus, S. 139.

[41] O. V.: Personalien, Adolf von Thadden, in: Der Spiegel, 19.07.1947, S. 13.

[42] Boll: Auf der Suche nach der Demokratie, S. 122.

[43] Ebd., S. 123.

[44] Vgl. Micus, Matthias/Pflicke, Tom/Scharf, Philipp: Facetten des linken Radikalismus in Göttingen, in: Deycke, Alexander et al. (Hrsg.): Von der KPD zu den Post-Autonomen. Orientierungen im Feld der radikalen Linken, Göttingen 2021, S. 223–264, hier S. 224.

[45] Böhme: Zwischen Restauration und Rebellion, S. 154.

[46] Kühn, Helga-Maria: Die nationalsozialistische Bewegung in Göttingen von ihren Anfängen bis zur Machtergreifung (1922–1933), in: Brinkmann, Jens-Uwe/Schmeling, Hans-Georg (Hrsg.): Göttingen unterm Hakenkreuz. Nationalsozialistischer Alltag in einer deutschen Stadt, Göttingen 1983, S. 13–47, hier S. 38. Zur Zeit nach 1945 vgl. etwa Böhme: Zwischen Restauration und Rebellion, S. 151 und auch Pausch, Robert: »Wir wollen keine Harlans mehr«. Proteste gegen die Rückkehr des Jud Süß-Regisseurs im Winter 1952, in: Nentwig, Teresa/Walter, Franz (Hrsg): Das gekränkte Gänseliesel. 250 Jahre Skandalgeschichten in Göttingen, Göttingen 2015, S. 116–125, hier S. 121.

[47] Böhme: Zwischen Restauration und Rebellion, S. 144.

[48] Pausch: »Wir wollen keine Harlans mehr«, S. 119.

[49] Stadtarchiv Göttingen: Stationen der Stadtgeschichte. 1952 – Proteste gegen Veit Harlan, URL: http://www.stadtarchiv.goettingen.de/texte/stadtgeschichte_stationen_1952.htm [eingesehen am 17.01.2021]. Pausch: »Wir wollen keine Harlans mehr«, S. 120.

[50] Zit. n. Mathey, Matthias/Tollmien, Cordula: Juden in Göttingen, in: Thadden, Rudolf von/Trittel, Günter J. (Hrsg.): Göttingen. Geschichte einer Universitätsstadt. Band 3, Göttingen 1999, S. 675–761, hier S. 750.

[51] Schwier, Werner: »Das wollen nun Akademiker sein!«, in: Die Zeit, 07.02.1952.

[52] Zit. n. Pausch: »Wir wollen keine Harlans mehr«, S. 121.

[53] Ebd., S. 121.

[54] Böhme: Zwischen Restauration und Rebellion, S. 147.

[55] Ebd.

[56] Stadtarchiv Göttingen: Stationen der Stadtgeschichte. 1952 – Proteste gegen Veit Harlan.

[57] Girod, Sonja: Protest und Revolte – Drei Jahrhunderte studentisches Aufbegehren in der Universitätsstadt Göttingen (1737 bis 2000), Göttingen 2012, S. 202.

[58] Im Februar 1953 hatten Universitätsleitung und studentische Gruppierungen eine Vereinbarung getroffen, wonach Verbindungen das Tragen von Farben außerhalb der Universität lediglich im Rahmen offizieller Anlässe der Korporationen gestattet wurde. Farbentragende Verbindungen galten der damaligen Universitätsführung als zu vermeidende Reminiszenz an nationalistische Gesinnung und einer Beförderung des Nationalsozialismus durch Angehörige der Georgia Augusta vor dem Jahre 1945, vgl. Böhme: Zwischen Restauration und Rebellion, S. 126 f.

[59] Vgl. Böhme: Zwischen Restauration und Rebellion, S. 126 f.

[60] Vgl. o. V.: Erstes Suchdiensttreffen der HIAG in Göttingen, in: Göttinger Tageblatt, 30./31.10.1954; O. V.: Das Gesetz gilt noch, in: Der Spiegel, 23.02.1955, S. 13; O. V.: Das SS-Treffen ohne Zwischenfälle, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 02.11.1954, S. 3.

[61] Eichmüller, Andreas: Die SS in der Bundesrepublik. Debatten und Diskurse über ehemalige SS-Angehörige 1949–1985, Berlin/Boston 2018, S. 135.

[62] Böhme: Zwischen Restauration und Rebellion, S. 141.

[63] Eichmüller: Die SS in der Bundesrepublik, S. 138 f.

[64] O. V.: Das SS-Treffen ohne Zwischenfälle, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2.11.1954, S. 3.

[65] Vgl. Eichmüller: Die SS in der Bundesrepublik, S. 137.

[66] Vgl. o. V.: Erstes Suchdiensttreffen der HIAG in Göttingen, in: Göttinger Tageblatt, 30./31.10.1954.

[67] Schon die zeitgenössische überregionale Presse stellt diesen Zusammenhang zwischen den vorhergehenden Ereignissen und dem veränderten Agieren in der Schlüter-Affäre her, vgl. o.V.: Die Kontroverse um Schlüter spitzt sich zu, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 27.05.1955, S. 3.

[68] Nentwig, Teresa: »Kultusminister der 14 Tage«. Der Skandal um Leonhard Schlüter 1955, in: Nentwig, Teresa/Walter, Franz (Hrsg): Das gekränkte Gänseliesel. 250 Jahre Skandalgeschichten in Göttingen, Göttingen 2015, S. 126–139, S. 128.

[69] Zit. n. ebd., S. 127.

[70] Schmollinger: Die Deutsche Konservative Partei-Deutsche Rechtspartei, S. 1004.

[71] O. V.: Ein Feuer soll lodern, in: Der Spiegel, 15.06.1955, S. 12–24.

[72] Ebd.; ebenso Böhme: Zwischen Restauration und Rebellion, S. 148.

[73] Sein Rücktritt war sicher einem Zusammenspiel mehrerer Faktoren geschuldet: Sowohl der öffentliche Druck als auch die Haltung der Hellwege-Regierung trugen dazu bei. Andererseits blieben die protestierenden Hochschullehrer bis in die 1960er Jahre persönlichen Angriffen und Diffamierungen ausgesetzt (Marten, Hans-Georg: Der niedersächsische Ministersturz. Protest und Widerstand der Georg-August-Universität Göttingen gegen den Kultusminister Schlüter im Jahre 1955, Göttingen 1987, S. 8) und die studentischen Rädelsführer des Protestes mussten ein juristisches Nachspiel in Kauf nehmen (Nentwig: »Kultusminister der 14 Tage«, S. 132 f.).

[74] Böhme: Zwischen Restauration und Rebellion, S. 150.

[75] Ebd., S. 151.

[76] Ebd., S. 151 f.

[77] Böhme geht sogar noch einen Schritt weiter und nennt es eine »national-konservative politische Kultur« (Böhme: Zwischen Restauration und Rebellion, S. 156).

[78] Vgl. Held, Josef: Rechtsextremismus und sein Umfeld. Eine Regionalstudie, Hamburg 2008, S. 168 f.

[79] Vgl. Gassert: Bewegte Gesellschaft, S. 273 f.

[80] Vgl. Daphi, Priska et al. (Hrsg.): Protest in Bewegung? Zum Wandel von Bedingungen, Formen und Effekten politischen Protests, Baden-Baden 2017.

[81] Gassert: Bewegte Gesellschaft, S. 273.

[82] Trittel, Günter J.: Die »verzögerte Normalisierung«: Zur Entwicklung des niedersächsischen Parteiensystems in der Nachkriegszeit, in: Ucker, Bernd Ulrich et al. (Hrsg.): Niedersächsische Geschichte, Göttingen 1997, S. 635–650, hier S. 636.

[83] Vgl. Trittel: Göttingens Entwicklung seit 1948, S. 321. Man einigte sich in der sozialliberalen Koalition darauf, dass der bisherige Oberbürgermeister der FDP seinen Posten nach zwei Jahren an einen SPD-Vertreter abtreten würde, sodass 1966 erstmals die SPD den Oberbürgermeister Göttingens stellte.

[84] Böhme: Zwischen Restauration und Rebellion, S. 129.

[85] Eine sogenannte radikale Linke gab es erst ab den 1960er Jahren in Göttingen, weil der linke Radikalismus hier besonders vom städtischen, jungen und akademischen Milieu lebte, vgl. Micus/Pflicke/Scharf: Facetten des linken Radikalismus in Göttingen, S. 232.

[86] Vgl. Stöss, Richard: Rechtsextremismus im Wandel, Berlin 2010, S. 29 f.

[87] Vgl. Winkler, Heinrich August: Geschichte des Westens. Vom Kalten Krieg zum Mauerfall, München 2016 [2014], S. 188 ff.

[88] Vgl. Finkbeiner, Florian/Trittel, Katharina/Geiges, Lars: Rechtsradikalismus in Niedersachsen. Akteure, Entwicklungen und lokaler Umgang, Bielefeld 2019, S. 42 ff.; Weisbrod, Bernd (Hrsg.): Rechtsradikalismus in der politischen Kultur der Nachkriegszeit. Die verzögerte Normalisierung in Niedersachsen, Hannover 1995.

[89] Vgl. Stöss: Rechtsextremismus im Wandel, S. 30.

[90] Vgl. Salzborn, Samuel: Rechtsextremismus. Erscheinungsformen und Erklärungsansätze, Baden-Baden 2014, S. 36.

[91] Dudek, Peter/Jaschke, Hans-Gerd: Entstehung und Entwicklung des Rechtsextremismus in der Bundesrepublik. Zur Tradition einer besonderen politischen Kultur, Band 1, Opladen 1984, S. 76.

[92] Ebd., S. 78.

[93] Vgl. Botsch, Gideon: Die extreme Rechte in der Bundesrepublik Deutschland 1949 bis heute, Darmstadt 2012, S. 46 f.