Gegen einen formalistischen DemokratiebegriffZwischenstand der begriffshistorischen und -theoretischen Reflexion im Forschungsprozess

Aspekte der Demokratie

Die Demokratie war schon mehrdeutig, als ihr Begriff in der Mitte des 5. Jahrhunderts vor Christi Geburt auftauchte.[1] Das »wanderungsfreudige und penetrante politische Wort«[2] unterliegt seit 2.500 Jahren einem beständigen Bedeutungsumschwung und wurde, wie Hans Kelsen bereits vor knapp einhundert Jahren formulierte, als »festes Schlagwort« zu einer »konventionellen Phrase degradiert«.[3] Gleichzeitig ist die Demokratie ein »allumfassender Idolbegriff«[4] oder mit Robert Menasse formuliert: »Von allen großen Begriffen ist Demokratie wohl der abstrakteste, abstrakter als ›Gott‹, von dem die Gläubigen in der Regel konkretere Vorstellungen und Bilder haben.«[5]

Die Demokratie wurde in der Vergangenheit wechselhaft normativ aufgeladen und entpuppt sich als »fuzzy term« mit unscharfen Definitionsrändern, der für die Charakterisierung heterogenster politischer Regime eingesetzt worden ist.[6] Die Deutsche Demokratische Republik (DDR) mag hierfür im hiesigen Sprachraum als populäres Beispiel dienen. Weniger bekannt ist gegenwärtig womöglich eine Bemerkung Max Webers, der in seiner Rede »Politik als Beruf« im Januar 1919 äußerte, dass eine »Führerdemokratie«, in der einige wenige Menschen über viele andere herrschen, einer »führerlosen Demokratie« mit Berufspolitikern, Bürokraten und Partei-»Klüngel[n]« vorzuziehen sei.[7] Ebenso wenig geläufig ist eventuell auch der Demokratie-Bezug des italienischen Diktators Benito Mussolini aus den 1920er Jahren, der davon überzeugt war, mit dem faschistischen Regierungssystem eine neue Form der Demokratie geschaffen zu haben, oder der Verweis von Otto Dietrich, dem Reichspressechef der Hitler’schen Reichsregierung im Jahr 1936, dass der Nationalsozialismus »die modernste Demokratie der Weltgeschichte sei«[8]. Solche dem heutigen Blick fremde, mit der Demokratie im Alltagsverständnis wenig harmonisierende Sentenzen sind zahlreich. Irritieren können sie aber nur denjenigen, der die lange Geschichte der Demokratie(n) ausblendet.

Historisch gesehen hat Demokratie als »interpretativer Begriff«[9] vieles gemeint: die utopisch angereicherte Idee der Selbstbestimmung von Freien und Gleichen, die auf Herrschaftsfreiheit hinausläuft; die Methode, Mehrheiten zu schmieden; nicht zuletzt reklamieren bestimmte Staaten für sich auf der Grundlage ihrer Verfassungen und ihres Institutionengebäudes, Demokratien zu sein, und rechtfertigen damit Herrschaft. Die Begriffsbestimmungen der Demokratie werden indes »gemacht«, man reagiert mit ihnen auf externe Ereignisse, sie werden instrumentalisiert und sind stets umkämpft. Sie sind ein Produkt gesellschaftspolitisch, ideologisch oder wissenschaftspolitisch agierender Akteure: Politiker, Aktivisten, Demokratietheoretiker, politische Bildner, Publizisten ringen energisch um die Demokratie – und alle tun es unter Rückgriff auf unterschiedliche Traditionslinien und mit guten Gründen. Auch dies muss unter einem gegenwartsdiagnostischen Zugriff auf die Demokratie berücksichtigt und analysiert werden.

Die wechselvolle Geschichte des Demokratie-Begriffs gründet sich auch auf sein Potenzial, verschiedenste politische Ideen und soziale Realitäten unter seinem Dach zu vereinen.[10] Dennoch wird mindestens im öffentlichen Diskurs – gelegentlich auch in der Forschung – so getan, als wüssten alle, was gemeint sei, wenn von der Demokratie die Rede ist, als wohne ihr ein »unbefragter Selbstverständlichkeitscharakter«[11] inne. Dem Begriff der Demokratie angesichts dieser Gemengelage eine überzeitliche Definition zuzuschreiben, ist daher nicht nur unergiebig, sondern vergeblich. Auch die Setzung alternativer Begrifflichkeiten wie bspw. Polyarchie (Dahl) und Politie (Sternberg) oder »attributive Einhegungen« wie »defekte« Demokratien (Merkel) oder »westliche« Demokratie (Fraenkel) haben bislang außerhalb der politikwissenschaftlichen Fachdebatten keinen nachhaltigen Widerhall gefunden.[12]

Demokratie ist also historisch vielschichtig und wandelbar, eine eindeutige und ahistorische »strenge« Definition dieses Begriffs wenig zielführend. Bräche man jedoch an dieser Stelle ab, würde man es sich zu einfach machen.[13] Immerhin muss der Gegenstand zwecks Verständigung umrissen werden; szientistisch könnte man auch formulieren, er sollte zumindest in gewissen Maßen nachvollziehbar und operationalisierbar sein.

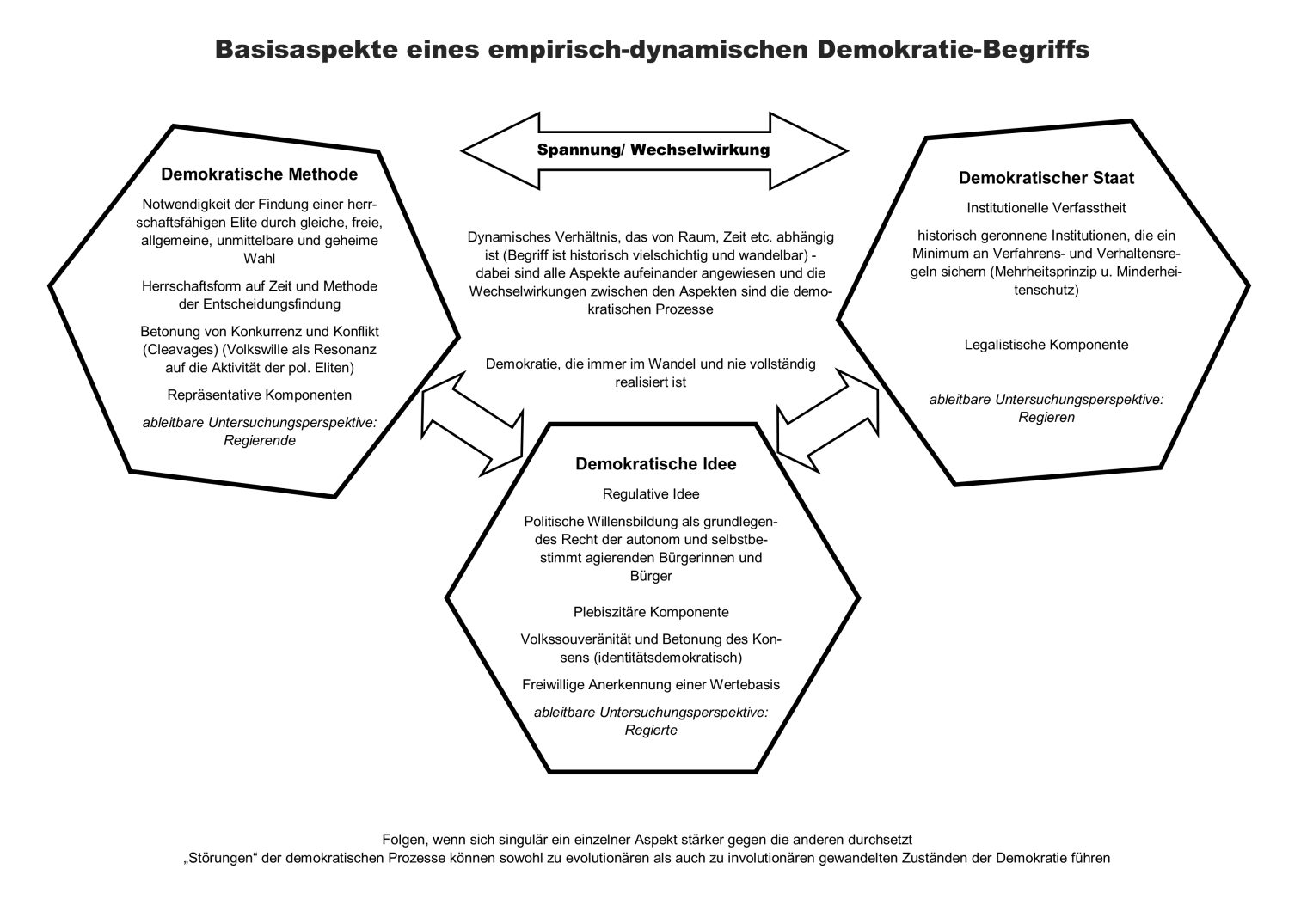

Der von uns favorisierte dynamische, erst in der Forschungspraxis jeweils zuzuschneidende Begriff von Demokratie speist sich aus einer historisch-sensiblen Perspektive[14], er soll die gegenwärtige Dynamik der gesellschaftlichen Aushandlungsprozesse einfangen und ist sowohl empirisch als auch begrifflich-dialektisch fundiert. Aus unserer Perspektive fokussiert sich Demokratie zumeist auf drei Aspekte, die wir hier – die Forschungsdebatte zusammenführend – die »demokratische Idee«, die »demokratische Methode« und den »demokratischen Staat« bzw. die »demokratischen Institutionen« nennen.

Die demokratische Idee bezieht sich klassisch auf die Vorstellung der Volkssouveränität. Ihr liegt die Annahme zugrunde, dass ein wie auch immer geformter gesellschaftlicher Konsens herstellbar ist. Es geht um die politische Willensbildung als grundlegendes Recht der Bürgerinnen und Bürger, die als Freie und Gleiche selbstbestimmt und autonom agieren. Ihrer inneren Tendenz nach zielt die demokratische Idee auf die Herstellung herrschaftsfreier Verhältnisse. In den bisherigen konkreten Demokratien hat die demokratische Idee aber vor allem demokratische Institutionen hervorgebracht, die sowohl im demokratischen Staat als auch in der demokratischen Methode (Wahl) verankert sind. Gleichzeitig fungiert die demokratische Idee als Fluchtpunkt eines elementaren Versprechens, nämlich Herrschaft auch infrage stellen zu können;[15] allerdings kann sie auch demagogisch missbraucht werden.

Der Aspekt der demokratischen Methode hingegen stellt dem regulativen Ideal der Herrschaftsfreiheit eine Herrschaftsform entgegen. Diese umfasst ein auf Basis der Gleichheit und Freiheit bestimmtes Reglement, durch das sich das Volk als Souverän eine Regierung erwählt. Die Prinzipien der demokratischen Wahl sind gleich, frei, allgemein und unmittelbar, korrespondieren also wiederum mit der demokratischen Idee. Im Gegensatz zum gesamten Volk ist die gewählte Regierung als Elite fähig, Herrschaft auszuüben und Führung zu übernehmen.

Die demokratische Methode ist demzufolge in einer Massengesellschaft eine praktische Notwendigkeit. Gleichzeitig fungieren die herrschenden politischen Eliten in einer Demokratie idealerweise als Repräsentanten der unterschiedlichen Präferenzen und Interessen der Bürgerinnen und Bürger. Daraus ergibt sich, dass Pluralismus und Konkurrenz, die bspw. ihren Ausdruck in Parteien und unterschiedlichen Interessenlagen finden können, als leitende Elemente der demokratischen Methode gelten können. Der Aspekt der Herrschaftsbildung durch Repräsentanten neigt dazu, mit der demokratischen Idee zu kollidieren und Unmut in der Bevölkerung hervorzurufen – etwa wenn gesellschaftliche Verkrustungen einen Elitenaustausch zu verhindern scheinen. Sollte der demokratischen Methode im Wechselspiel mit der demokratischen Idee oder dem demokratischen Staat ein deutliches Übergewicht zukommen – bspw. wenn heterogenen Interessenlagen und Werten Vorrang vor der Konsensfindung gegeben und eine Koalitionsbildung verunmöglicht würde –, können die beiden anderen Aspekte demgemäß nur noch eingeschränkt zur Geltung kommen.

Als wichtiges strukturbildendes Moment fungiert schließlich der dritte Aspekt der Demokratie, der demokratische Staat. Dieser umfasst die rechtlich legitimierten und historisch gewachsenen Institutionen, die ein Minimum an Verfahrens- und Verhaltensregeln, wie bspw. Minderheitenschutz oder Mehrheitsprinzip, sichern sollen. Elementar ist hier auch die Durchsetzung eines staatlichen Gewaltmonopols und eines intakten Rechtsstaates. Durch Einhegung und Ermöglichung soll der demokratische Staat die demokratische Idee, also die Freiheit und Gleichheit der Bürgerinnen und Bürger sowie die Volkssouveränität auf der einen und die demokratische Methode als repräsentative Herrschaftsform auf Zeit auf der anderen Seite, gestalten und vor einer übermäßigen Ausdehnung bewahren.

Doch auch eine zu große Dominanz des demokratischen Staates gegenüber den anderen beiden Basisaspekten – bspw. eine verstärkte Übertragung genuin politischer Fragen auf juristische Entscheidungsinstanzen oder eine Verselbstständigung der richterlichen Normenkontrolle gegenüber der demokratischen Idee – kann zu einseitigen Ausprägungen des demokratischen Prozesses führen. Hier kommt die Dialektik des Demokratiebegriffs zu sich selbst: Zugespitzt läuft eine entfesselte demokratische Idee auf die Abschaffung des demokratischen Staates und vice versa hinaus, weshalb der demokratische Staat (ebenso wie die demokratische Methode) geradezu auf (an der Idee gemessen) antidemokratischen, da Volkssouveränität beschneidenden, Elementen beruht.

Unter dem Dach der Demokratie sollen widersprüchliche Basisannahmen von der Herrschaft der Eliten (demokratische Methode) über die Mehrheitsregel und die gleiche Freiheit für alle (demokratische Idee) bis hin zur Institutionenstabilität (demokratischer Staat) vereint werden. Daher stehen die Aspekte der Demokratie in einer beständigen Wechselwirkung miteinander, sind aber gleichzeitig auch aufeinander angewiesen, um sich gegenseitig einzuhegen.

Dies bezeichnen wir hier als demokratischen Prozess – wobei das skizzierte Wechselspiel keine Balance zwischen den einzelnen Basisaspekten suggerieren, sondern verdeutlichen soll, dass abhängig von Raum und Zeit heterogenste Gewichtungen, Konstellationen und Ausprägungen entstehen können. Entwickeln einzelne Aspekte dominante Schlagseiten, werden »Krisen« wahrscheinlicher (je nach Perspektive dann auch als »Störungen«, »Defekte« oder »Unbehagen« verhandelt).[16] Solche Spannungen können wiederum durch die jeweiligen Akteure (Regierende, Regierte oder Vertreter der Institutionen des demokratischen Staates) instrumentalisiert werden. Wichtig ist, dass solche Spannungen nicht einseitig als Niedergangserscheinung eines wie auch immer idealisierten Zustands der Demokratie interpretiert werden können, sondern zunächst Verschiebungen sind, die sowohl evolutionäre als auch involutionäre[17] Folgen zeitigen können.

Oliver Hidalgo sieht in den widersprüchlichen Basisannahmen zwischen der demokratischen Methode, der demokratischen Idee und dem demokratischen Staat antinomische Strukturen, also logisch nicht auflösbare Widersprüche zwischen jeweils zwei Setzungen, die beide gleichermaßen gerechtfertigt und gültig sein können.[18] Derartige unvereinbare Gegensätze zwischen Freiheit und Gleichheit, Repräsentation und Volkssouveränität, Qualität und Quantität, Vielheit und Einheit, Gemeinschaft und Individuum und schließlich zwischen Universalität versus Partikularität sind keinesfalls zufällig, sondern ergeben sich aus der wechselvollen Tradition des politischen Denkens wie der politischen Praxis konkreter Gesellschaften.[19] Sie können quasi als Konstanten des demokratischen Angebots gedeutet werden und sind der Rahmen für die demokratisch auszutragenden Streitigkeiten.[20]

Unsere These ist, dass nicht nur in der praktischen Ausprägung der Demokratie die drei miteinander verknüpften Basisaspekte eine entscheidende Rolle spielen, sondern dass (beinahe) sämtliche Demokratietheorien oder Theoriefamilien in dem Dreiklang aus demokratischer Methode, Idee und Staat aufgehen.[21] Sie gewichten zwar jeweils einen bestimmten Aspekt stärker, akzentuieren das Verhältnis der Aspekte zueinander auf eine besondere Weise oder fügen ergänzende Belange aufgrund spezifischer aktueller Entwicklungen hinzu – im Kern drehen sie sich jedoch sämtlich um den skizzierten demokratischen Prozess. Abhängig von dem Raum, der Zeit und vielem mehr wird wahlweise die demokratische Idee, die demokratische Methode oder das demokratische Institutionengefüge als der »wahre Kern« der Demokratie verhandelt. Gerade weil die Demokratie als Begriff eine solche Vielzahl von Bedeutungen und historischen Tiefenschichten mitführt, sind diese beständig in den politischen Ideen, Weltbildern und Ideologien, in den politischen Ordnungskonzepten, Vorstellungen und Deutungsmustern der Regierenden, Regierten und Vertreter der Institutionen eingelagert oder präsent und treten in bisweilen ungleichzeitiger Überkreuzung zutage.

Schwierig wird es freilich genau dann, wenn man im Rahmen dieses Arbeitsschemas ins Detail geht. Wie viel »Inhalt« in den jeweiligen Aspekten steckt – ob also der Kern der demokratischen Methode die repräsentative oder geheime Wahl sein soll, ob als Gehalt der demokratischen Idee neben Freiheit und Gleichheit, Menschenwürde, Chancengleichheit oder soziale Gleichheit eine Rolle spielen sollten oder ob der demokratische Staat zwingend durch Gewaltenteilung und Verfassungsgerichtsbarkeit gekennzeichnet sein muss –, kann aus der von uns eingenommenen Perspektive weder theoretisch noch kategorisch entschieden werden. Dies muss der Erforschung der bestehenden, gegebenen gesellschaftspolitischen Gegenstände und ihrer konkreten Verfasstheit im Wechselspiel mit der demokratischen Methode, der demokratischen Idee und dem demokratischen Staat sowie der faktischen Gewichtungen und den sich möglicherweise daraus ergebenden involutionären und evolutionären Tendenzen vorbehalten bleiben. Mit der demokratischen Idee, der demokratischen Methode und dem demokratischen Staat wurden Dimensionen aufgespannt, die im Forschungsprozess prinzipiell zu berücksichtigen sind. Sie bilden kein statisches Analyseraster, sondern einen dynamischen Analyserahmen, welcher der Komplexität dieses zentralen politikwissenschaftlichen Forschungsgegenstands gerecht wird.

Im Folgenden wollen wir versuchen, eine mit diesem praktisch-dynamischen Demokratiebegriff vereinbare Forschungsperspektive für FoDEx zu konkretisieren.

Die Widersprüchlichkeit der »Demokratiefeindlichkeit«

Aus den Prämissen des skizzierten praktisch-dynamischen Demokratie-Begriffs ergibt sich zunächst für konkrete Forschungsbemühungen, dass funktionierende demokratische Prozesse in aktuellen Gesellschaften einer Kanalisierung und Vermittlung gesellschaftlich gegebenen Konfliktpotenzials bedürfen. Die Konfliktregulierung kann schließlich nur funktionieren, wenn die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger sie grundsätzlich billigt, wenn sie zugleich in den historisch geronnenen Institutionen verläuft und in dem historisch gültigen Modus der Konfliktaushandlung durch die Regierten selbst beständig beeinflussbar bleibt. Demokratie zu erforschen bedeutet daher auch, sich in besonderer Sensibilität für aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen und Veränderungen zu üben: Politische Deutungskämpfe, historische Traditionslinien und zeitgebundene Auslegungspraxis von Verfassungsgrundsätzen machen es unmöglich, demokratische Stabilität langfristig an moralische Maximen zu binden. Was gestern gültig war, mag sich morgen in unvorhersehbarer Weise wenden.

Diese Konzeptualisierung trägt auch der Annahme Rechnung, dass in der demokratischen Wirklichkeit eine »Mischung« aus diversen »Grade[n] demokratischer Elemente« vorherrscht[22] und keine Herrschaftsform ohne Kompromisse auskommt.[23] Überdies leben gerade demokratische Prozesse von der Vielfalt der Ideen und Anschauungen; und sämtliche a priori festgelegten Grenzlinien können zur Lähmung, Erstarrung und Verarmung derselben führen. Dies wiederum käme einer Fahrt in eine gesellschaftliche Sackgasse gleich, da sich das Gemeinwesen der Möglichkeit einer Selbstaktualisierung berauben würde.[24] Schließlich würde dieser Weg in der Einschränkung der gesellschaftlichen und individuellen Freiheiten münden und sich der Kern der demokratischen Idee verflüchtigen.

Der aus der hier entwickelten Konzeptualisierung resultierende praktisch-dynamische Demokratie-Begriff trägt gleichfalls dem Umstand Rechnung, dass das Grundgesetz keinen verbindlichen Demokratie-Begriff kennt, kein fixiertes demokratisches Modell präferiert und die Änderung der Verfassung selbst ermöglicht[25], da die sogenannte Ewigkeitsklausel (Art. 79 Abs. 2 GG) zwar auf gewisse Basiselemente aufmerksam macht, jedoch wie auch alle anderen Abschnitte des Grundgesetzes gegebenenfalls mit einer Zweidrittelmehrheit des Bundestags geändert werden könnte.[26] Zuletzt: »Demokratie« ist, wie gesehen, keineswegs gleichbedeutend mit »Staat«.

Im Lichte dieser Vorrede muss sich von dem alten Arbeitsbegriff der »Demokratiefeindlichkeit«, der auch bei FoDEx zu Beginn unserer Arbeit diskutiert wurde, verabschiedet werden. Die »Demokratiefeindlichkeit« wird in der Bundesrepublik insbesondere in jüngster Zeit als Schutzschild gegen jene Entwicklungen in Stellung gebracht, die sich gegen ein vermeintliches, meist unklar bleibendes demokratisches Ideal richten. »Demokratiefeindlich« ist in dieser Perspektive dann all das, was der Deklarierende selbst nicht zur Demokratie zählt. Was das aber konkret ist, bleibt nicht nur vage und wird als überzeitliche Wesens-Essenz gesetzt, sondern beinhaltet überdies die Erwartung, dass alle anderen Mitglieder der Gesellschaft diese Vorstellungen vom Gehalt der demokratischen Methode, der demokratischen Idee und dem demokratischen Staat teilen – während, wie oben gezeigt, der genuine Kern der demokratischen Idee darin besteht, dass alle als Freie und Gleiche gemeinsam, selbstbestimmt und beständig revidierbar, aktualisierbar und wandelbar miteinander aushandeln, was »demokratisch« ist bzw. wie der demokratische Prozess jeweils raumzeitlich gebunden organisiert werden könnte.

Mit dem Adjektiv »demokratiefeindlich« werden häufig Islamisten, Rechtsextremisten, die sogenannten Reichsbürger oder Staatsleugner, Gruppen aus den linken und links-militanten Szenezusammenhängen, Bundestagsparteien oder Sekten wie Scientology belegt. Diese übergreifende Aufzählung macht bereits deutlich, dass dem Begriff kaum ein analytischer, sondern eher ein deklaratorischer Wert zukommt. Jegliche Information darüber, ob die Personen oder Gruppen eher gegen die demokratische Idee agitieren, ob sie gewalttätig gegen Institutionen des demokratischen Staates vorgehen oder Reformen der demokratischen Methode anstreben, wird durch die Etikettierung »Demokratiefeindlichkeit« getilgt. Präzise Beschreibungen und Erklärungsversuche der jeweiligen Gegenstände werden jedenfalls durch die Attribuierung als »demokratiefeindlich« nicht ermöglicht.

Kommt es dann gleichfalls zu einer semantischen Verschmelzung von »Demokratiefeindlichkeit« mit der Formulierung »Menschenfeindlichkeit«, erscheint »Demokratie« (oft schlicht gleichgesetzt mit geltendem Recht oder mit der Verfassung) schließlich als vollends sakrosankt und alternativlos. Die »Demokratiefeindlichkeit«, so das Argument, führt eine moralische Überhöhung gegebener gesellschaftlicher Praxis mit sich, die sich gleichzeitig inhaltlich begründungslos sowie örtlich und zeitlich ungebunden präsentiert und die der Demokratie ebenso zugrundeliegende Prämisse des Herrschaftsverhältnisses (demokratische Methode) völlig ausblendet. Diese positivistische Deutung von »demokratisch« verschleiert das immanente Spannungsverhältnis innerhalb der Demokratie und führt zu der unausgesprochenen Annahme, dass eine (vermeintlich »demokratische«) Mehrheit letztlich dafür sorgen würde, dass sich »demokratische Werte« durchsetzen. Eine ähnliche Analyse legen Buchstein und Jörke vor: Aus ihrer Sicht verfolgen aktuelle Demokratietheorien eine gleichartige Zielvorstellung, die in der Idee kulminiert, dass die Demokratie »gute (im Sinne von ›rationalen‹) Politikergebnisse erzeugt oder wenigstens erzeugen soll« und dass diese Rationalitätsproduktion Vorrang vor allen anderen Aspekten der Demokratie habe.[27]

Das der Demokratie inhärente Spannungsverhältnis wird durch die Begrifflichkeit der »Demokratiefeindlichkeit« jedoch nicht nur zwischen der demokratischen Methode und der demokratischen Idee negiert, sondern auch in Richtung des demokratischen Staates verschoben, da »Demokratiefeindlichkeit« häufig mit »Staatsfeindlichkeit« gleichgesetzt wird. Nicht zufällig erinnern die benannten »Demokratiefeinde« aus dem Bereich der linken Militanz, des radikalen Islam und des Rechtsextremismus an die »Phänomenbereiche« bzw. Beobachtungsfelder, welche die Verfassungsschutzbehörden zu beobachten haben. Eine Kritik an demokratischen Institutionen, die gemeinsame Verfahrens- und Verhaltensregeln steuern, ist jedoch keinesfalls zwangsläufig undemokratisch. Sie kann eine Voraussetzung für die beständigen Wandlungsprozesse der Demokratie selbst sein und somit Gestaltungsräume der freien und gleichen Bürgerinnen und Bürger eines demokratischen Gemeinwesens eröffnen.

Schließlich imaginiert die gegenwärtig zu beobachtende Adressierung von »Demokratiefeindlichkeit«, dass eine als Störung deklarierte Entwicklung der demokratischen Herrschaftsform ausschließlich »von unten«, also durch die Regierten selbst, erfolgen kann. Demgegenüber bleiben die gegendemokratischen Tendenzen durch die Regierenden selbst (»Postdemokratie«) oder auch die Spannungen, die durch eine Schlagseite des demokratischen Staates (Erstarrung, Verrechtlichung und Bürokratisierung) erzeugt werden, außerhalb des Blickfeldes. Elitisierung des demokratischen Personals, Entdemokratisierung durch Verweise auf vermeintliche Sachzwänge oder die Ausdehnung des Rechtsbereichs auf zahlreiche gesellschaftspolitische Fragen werden dann nicht mehr als ein Indikator für Störungen oder »Krisen« verhandelt, sondern als Konditionen der Demokratie unter den Bedingungen von Massengesellschaft und Globalisierung interpretiert. Dadurch werden die Störungen bzw. einseitigen Ausprägungen jedoch der »demokratischen« Kritik oder einem möglichen Widerspruch durch den Souverän entzogen. Gleichzeitig wird ein demokratischer Wertehimmel aufgespannt, unter dem sich alle Bürgerinnen und Bürger zu versammeln hätten; und während man die zahmen Kritiker noch aufnimmt, werden mithilfe der Vokabel »Demokratiefeindlichkeit« die radikalen, widerständigen, »wütenden« oder »renitenten« Kräfte ausgeschlossen und der Souverän zerlegt, mithin in die guten Staatsbürger und den aufgebrachten Mob geteilt.

Der Begriff der »Demokratiefeindlichkeit« operiert demzufolge auf einer ebenso statischen Ebene wie der sicherheitspolitisch geprägte Begriff des »Extremismus« und erscheint uns vor den Einsichten des oben skizzierten praktisch-dynamischen Demokratiebegriffs daher als unbrauchbar. Beide Termini zielen auf eine abstrakt-idealisierte inhaltliche Bestimmung von Demokratie bzw. auf eine dichotomische Relation zwischen Demokratie und »Extremismus« oder Demokratie und »Demokratiefeindlichkeit«. Verdeckt wird mit diesem Vokabular, dass sämtliche »Störungen« auf den verschiedensten Ebenen aus dem demokratischen Prozess selbst erwachsen können und es nicht ein gutes Innen (Demokratie) und schlechtes Außen (»Extremismus« oder »Feinde« der Demokratie) gibt, sondern dass sie gleichsam als Teile der gesellschaftlichen Praxis in einem immanenten Spannungsverhältnis zueinander stehen. Heterogene politische Einstellungen gehören zum Bewusstseinshaushalt multikultureller und multireligiöser, in diverse Milieus und Klassen aufgeteilter Gesellschaften.

Erwin K. Scheuch und Hans D. Klingemann haben das gesellschaftliche Potenzial des Rechtsradikalismus, das sämtlichen westlichen (demokratischen) Industriegesellschaften eigen sei, bereits in den 1960er Jahren als »normale Pathologie«[28] bezeichnet. Und auch der US-amerikanische Kultursoziologe Jeffrey Alexander erinnerte infolge der Wahl Donald Trumps zum Präsidenten der USA, dass in »jeder Demokratie […] 20 bis 25 Prozent der Bürger mehr oder weniger faschistisch« seien, es jedoch darauf ankomme, dass Politik dieses Potenzial einhege.[29] Ganz ähnlich bestimmte bspw. auch Seymour Martin Lipset in seinem berühmten Werk »Political Man« das Verhältnis zwischen Extremismus und Demokratie als ein fließendes, da es keine klare Grenzziehung zwischen diesen Phänomenen geben könne: »The different extremist groups have ideologies which correspond to those of their democratic counterparts.«[30] »Extremismen« oder »demokratiefeindliche« Einstellungen sind kein randständiges, der Demokratie ausgelagertes Phänomen, sondern gleichfalls ihr Produkt. Diese Einstellungen und daraus möglicherweise resultierende Vergemeinschaftungen sind daher in einer Demokratie nicht abschaffbar, sondern lediglich einhegbar und marginalisierbar.

Nur durch alternative, ebenfalls historisch-empirisch sensible Begrifflichkeiten (und der damit einhergehenden Struktur der Beobachtung, Beschreibung und Erklärung) können die Akteure in ihrem Wechselverhältnis zur demokratischen Methode, zur demokratischen Idee und zum demokratischen Staat präzise gefasst sowie die Bedingungen ihrer Genese und dynamischen Entwicklung dargelegt werden. Denn nur wenn die vermeintlichen »Störungen« bzw. Reibungen so verstanden werden, dass ihre Bedingungen in der Demokratie selbst liegen, anstatt in einem Abseits zu wurzeln, lassen sich Reaktionen und Gegenreaktionen sowie die einenden Beziehungen reflektieren.[31]

Für ein praktisch-dynamisches Begriffsverständnis

Da die (impliziten) semantischen Folgen der »Demokratiefeindlichkeit« (und des »Extremismus«) durch die Forschungspraxis nicht fortgeschrieben und verfestigt werden sollen, geht es zunächst darum, die zu untersuchenden Phänomene – Akteure, Akteursgruppen oder Netzwerke, die innerhalb des demokratischen Prozesses Teil eines gesellschaftspolitischen Konflikts sind – in ihrem Verhältnis zu den skizzierten Basisaspekten des praktisch-dynamischen Demokratie-Begriffs zu beschreiben, zu verstehen und zu erklären. Die beobachteten Individuen oder Zusammenschlüsse, ihre Vorstellungen, Ideen oder Handlungen in diesem Sinne sachgerecht und ohne moralisierende Voreingenommenheit zu untersuchen, bezeichnet ein idiografisches[32] Vorgehen. Die Bezugsprobleme der jeweiligen Untersuchung sind die konkreten Auswirkungen der politischen Weltbilder und Handlungen der einzelnen Akteure für den jeweiligen Aspekt der Demokratie als Methode, Idee und Institutionensystem.

Der Begriffs- und Methodenapparat der politischen Kulturforschung bietet sich deshalb als Zugang an, weil mit ihm nach den Möglichkeiten stabiler (nicht wandlungsresistenter!) und vitaler Demokratien gefragt werden kann, und die politischen Vorstellungen, Orientierungen und Interessen ebenso betrachtet werden können wie potenzielle Stabilisierungs- und Destabilisierungsfaktoren.[33] Die politische Kulturforschung erfasst daher den gesamten demokratischen Prozess. In dieser erweiterten Vorstellung von politischer Kultur geht es nicht ausschließlich um die »spezifischen politischen Orientierungen, [d.h. um] Einstellungen zum politischen System und seinen verschiedenen Bereichen sowie [um] Einstellungen zur eigenen Rolle in diesem System«[34].

Darüber hinaus sollen – ausgehend von den Überlegungen von Karl Rohe – die Wechselwirkungen zwischen der »ungeschriebenen Verfassung« eines Kollektivs[35] – also der politischen Soziokultur auf der einen und der politischen Deutungskultur auf der anderen Seite – erfasst werden. Die Soziokultur konditioniert Einstellungen und Überzeugungen davon, wie Politik und Demokratie sein sollen, als Denk-, Handlungs- und Diskursrahmen oder als »Archiv sedimentierter politischer Erfahrungen inklusive einer Archivierungsordnung«, einer Grammatik, eines Codes.[36] Diese Ordnung wird – in den Bildern der hier verwendeten praktisch-dynamischen Konzeptualisierung der Demokratie – durch die demokratische Methode und Idee sowie durch demokratische Institutionen geprägt, sie ist ein »kollektive[s] Ergebnis, an [dem] viele mitgewirkt haben«[37]. Demgegenüber umfasst die politische Deutungskultur die Interessen, Ideen und Ideologien, welche die Soziokultur thematisieren, reflektieren oder kritisieren.

Aus der Perspektive dieser Politischen Kulturforschung lässt sich der demokratische Prozess als Wettbewerb um Deutungsmacht begreifen. Es geht um die Topografie der grundierenden politischen Deutungsmuster, Ordnungsideen und Handlungsperspektiven der Akteure, um die Gesamtheit der gesellschaftlich wirksamen politischen Sinnstrukturen in all ihrer Konflikthaftigkeit und Widersprüchlichkeit. Dieser Blickwinkel entspricht dann auch der oben dargelegten Annahme, dass sich aus dem demokratischen Prozess selbst die vermeintlichen Spannungen entwickeln, sie also den Bedingungen der Soziokultur unterliegen, und davon abweichende Deutungskulturen auf sie verweisen, aber auch den Denk- und Handlungsrahmen erweitern, verengen oder perspektivisch öffnen können.

Ein weiterer Vorteil besteht in der Dynamisierung der Perspektive. Für Rohe enthält die politische Kultur statische und dynamische Elemente, die sich prozesshaft aufeinander beziehen oder ungleichzeitig nebeneinander bestehen können. So wird auch die Wandelbarkeit der demokratischen Methode, der Idee und des Institutionensystems fassbar. Und schließlich lassen sich mitilfe dieser Konzeptualisierung nicht nur die Einstellungen betrachten, sondern gleichfalls die Symbolisierungen und Handlungen, in denen sich politische Kultur zeigt, wenn diese als »kultureller Bedingungskomplex politischen Handelns und Erzeugungsprinzip politischer Praxis begriffen wird«[38].

Daraus ergeben sich heterogene Untersuchungsfelder: Neben den Manifesten und Aussagen, Einstellungen, Vorstellungen und Deutungsmustern der Akteure wie Akteursgruppen sind vor allem die (symbolischen) Besetzungen des öffentlichen Raumes, die (angekündigten) Taten und die politischen Handlungen relevant. Gleichfalls muss die Verbindung zwischen den ideellen und semantischen Ebenen auf der einen und der Politik der Tat auf der anderen Seite beachtet werden. Der Fokus auf die demokratische Praxis ist für die hier präsentierte Rahmung der FoDEx-Studien wesentlich. Das heißt bspw., dass Dogmatismus und Absolutheitsansprüche auf rhetorischer Ebene nicht zwangsläufig zur Negierung demokratischer Minimalanforderungen führen müssen, sondern gleichfalls zu evolutionären Prozessen führen können.

In unserem Untersuchungsfokus stehen demzufolge jene Gruppen und Zusammenschlüsse, die mit ihren Vorstellungen, Ideen oder Handlungen Gegenstand oder Akteur eines politischen Kulturkonfliktes sind – also jene, die sich im »politischen Abseits« befinden und zur Soziokultur auf »strukturelle Konfrontation« gehen.[39] Gegenstand unserer Analyse sind ihre Selbstäußerungen, bewegungsförmigen oder organisatorischen Praktiken ebenso wie jene Personen, welche die Zusammenschlüsse als Milieu- und Lageragenten organisieren. Die politische Handlung kann dabei neben der eigentlichen Tat über Symbolisierungen, Ritualisierungen, Mythologisierungen oder über die Beeinflussung politischer Diskurse erfolgen, deren Untersuchung durch Diskursanalyse, Feldforschungen, das Studium der »Durchführungsmittel« (Selbstverständlichkeiten, an denen Personen ihr Handeln orientieren)[40] oder Deutungsmusteranalyse (Untersuchung kollektiver Wissensbestände, die Handlungs- und Bewertungsorientierung bieten)[41] geleistet werden kann. Die Ebene der politischen Ideen, Weltbilder, Interessen oder Vorstellungen kann über die klassischen Methoden der Wahl- und Einstellungsforschung oder mithilfe qualitativer Befragungen (narrative Einzelinterviews oder Gruppendiskussionen) erhoben werden.

Des Weiteren interessiert uns, wie solche Akteure, Phänomene und Einstellungen mit und in lokalen Kontexten interagieren, sprich: Welcher Nährboden sie begünstigt, welche Faktoren sie hemmen und welche Effekte langfristig auf die politische Kultur zurückwirken. Zentrale Bezugsprobleme bilden dabei stets die demokratische Methode, die demokratische Idee und das demokratische Institutionensystem mit der ihnen eigenen, historisch gewachsenen und dabei immer auch konflikthaften Dynamik. Mit diesem empirisch-dynamischen Demokratiebegriff werden politikwissenschaftliche Studien möglich, welche die moralisierende und ahistorische Trennung »richtiger« Demokratiebegriffe von »bösen« Demokratiegefährdungen hinter sich lassen und damit das Forschungsfeld für die Werkzeuge der Politischen Kulturforschung öffnen.

[1] Vgl. Meier, Christian: Demokratie – Einleitung. Antike Grundlagen, in: Brunner, Otto/Conze, Werner/Koselleck, Reinhart (Hg.): Geschichtliche Grundbegriffe, Bd. 1, Stuttgart 2004, S. 821–835, hier S. 821.

[2] Buchstein, Hubertus: Demokratietheorie in der Kontroverse, Baden-Baden 2009, S. 7.

[3] Kelsen, Hans: Vom Wesen und Wert der Demokratie [1929], Ditzingen 2018, S. 7.

[4] Conze, Werner: Demokratie. Demokratie in der modernen Bewegung, in: Brunner, Otto/Conze, Werner/Koselleck, Reinhart (Hg.): Geschichtliche Grundbegriffe, Bd. 1, Stuttgart 2004, S. 872–899, hier S. 898.

[5] Menasse, Robert: Die Durchflutung aller Lebensbereiche mit Demokratie, die versickert, in: Ders.: Permanente Revolution der Begriffe. Vorträge zur Kritik der Abklärung, Frankfurt a.M. 2009, S. 57–68, hier S. 62.

[6] Vgl. Marschall, Stefan: Demokratie, Opladen/Toronto 2014, S. 12–14.

[7] Weber, Max: Politik als Beruf, in: Mommsen, Wolfgang J./Schluchter, Wolfgang in Zus. mit Birgitt Morgenbrod (Hg.): Max Weber-Gesamtausgabe, Abt. I, Bd. 17, Tübingen 1992, S. 157–252, hier S. 224.

[8] Beispiele und Zitate nach Leibholz, Gerhard: Freiheitliche Demokratische Grundordnung, in: Schicksalsfragen der Gegenwart. Handbuch Politisch-Historischer Bildung, Bd. 5: Lebensbereiche und Lebensordnungen, hg. v. Bundesministerium für Verteidigung. Innere Führung, Tübingen 1960, S. 18–29, hier S. 19.

[9] Dworkin, Ronald: Gerechtigkeit für Igel, Frankfurt a.M. 2014, S. 647.

[10] Vgl. Hidalgo, Oliver: Die Antinomien der Demokratie, Frankfurt a.M. 2014, S. 11.

[11] Lenk, Kurt: Wie demokratisch ist der Parlamentarismus? Grundpositionen einer Kontroverse, Stuttgart u.a. 1972, S. 7.

[12] Buchstein, Hubertus: Einleitung ›Demokratie‹ und Demokratietheorien in der Kontroverse, in: Ders.: Demokratietheorie in der Kontroverse, Baden-Baden 2009, S. 7–30, hier S. 8 f.

[13] Gleichfalls gilt, dass die begrifflichen Kontroversen die Demokratie als Terminus »in seiner langen Vergangenheit nicht schwächer, sondern […] ihn stärker gemacht« haben (ebd., S. 27).

[14] Es mag im ersten Moment trivial klingen, aber nur die Reflexion (begriffs-)historisch-dynamischer Dimensionen vermag, dieser Komplexität gerecht zu werden. Denn »historisch denken« heißt, so schon Egon Friedell, »[e]ine Sache in ihren inneren Zusammenhängen sehen; eine Sache aus ihrem eigenen Geist heraus begreifen und darstellen« (Friedell, Egon: Kulturgeschichte der Neuzeit, Bd. 1, München 1976, S. 40). Doch fehlt den sterilen und oftmals ahistorischen sowie empiriefernen Theoriediskussionen oftmals gerade diese Reflexion.

[15] »Zwar ist sie auch eine Form der Herrschaft. Doch was sie von allen übrigen Herrschaftsformen abhebt, ist die in ihr angelegte Möglichkeit, Herrschaft in Frage zu stellen.« (Lenk: Wie demokratisch ist der Parlamentarismus?, S. 47).

[16] Colliot-Thélène, Catherine: Fragile Demokratie, in: Thaa, Winfried/Volk, Christian (Hg.): Formwandel der Demokratie. Schriftenreihe der Sektion Politische Theorie und Ideengeschichte in der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft, Baden-Baden 2018, S. 27–38, hier S. 27.

[17] Während sich gegenwärtig eher der Begriff der Regression durchgesetzt hat, ist Involution jedoch der korrekte Gegenbegriff zu Evolution. »Der Terminus [bezeichnet] sehr genau den komplexen politischen, gesellschaftlichen und ideologischen Prozeß der Rückbildung demokratischer Staaten, Parteien, Theorien in vor- oder antidemokratische Formen.« Agnoli, Johannes: Die Transformation der Demokratie und verwandte Schriften, hg. v. Agnoli, Barbara Görres, Hamburg² 2004, S. 16.

[18] Vgl. Hidalgo: Die Antinomien der Demokratie, S. 20–29.

[19] Vgl. ebd., S. 61 f.

[20] Vgl. ebd., S. 512 u. S. 516.

[21] Auch wenn in der Forschung die heterogenen Stränge oftmals anders gebündelt und präsentiert werden, kommt Wolfgang Merkel der hier bezeichneten Dynamik recht nah: »Im nie endenden Wettstreit um die Definitionshoheit über Begriff, Gehalt und Grenzen der Demokratie lassen sich drei Gruppen von Demokratietheorien unterscheiden: das minimalistische (elektorale), das mittlere (prozeduralistische) und das maximalistische (substantielle) Modell.« Merkel, Wolfgang: Die Herausforderungen der Demokratie, in: Ders. (Hg.): Demokratie und Krise: Zum schwierigen Verhältnis von Theorie und Empirie, Wiesbaden 2015, S. 7–42, hier S. 10. Auch wenn diese Kategorien nicht ganz mit den Basisaspekten unseres empirisch-dynamischen Demokratie-Begriffs übereinstimmen, weist die von Merkel als elektorales Modell bezeichnete Einheit doch große Gemeinsamkeiten mit der demokratischen Methode auf, während das substanzielle Modell alle drei Basisaspekte in den Blick nimmt und schließlich die prozeduralistische Perspektive am ehesten die demokratische Methode mit der demokratischen Idee vereint.

[22] Jahrreiss, Hermann: Demokratie. Selbstbewußtheit-Selbstgefährdung-Selbstschutz (Zur Verfassungsproblematik seit 1945), in: Festschrift für Richard Thoma zum 75. Geburtstag (dargebracht von Freunden, Schülern und Fachgenossen), Tübingen 1950, S. 71–91, hier S. 73.

[23] Ebd., S. 74.

[24] Siehe Gusy, Christoph: Die »freiheitliche demokratische Grundordnung« in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, in: Archiv des öffentlichen Rechts, Bd. 105 (1980), S. 279–310, hier S. 305.

[25] Vgl. Ridder, Helmut: Demokratie und Rechtsstaat – Demokratiebegriff des Grundgesetzes, Vortrag 1975, in: Gesammelte Schriften, hg. v. Deiseroth, Dieter/Derleder, Peter/Koch, Christoph/Steinmeier, Frank-Walter, Baden-Baden 2010, S. 193–202, hier S. 193.

[26] Vgl. ebd., S. 194.

[27] Buchstein, Hubertus/Jörke, Dirk: Das Unbehagen an der Demokratietheorie, in: Leviathan, Jg. 31 (2003), H. 4, S. 470–495, hier S. 475 f.

[28] Scheuch, Erwin K./Klingemann, Hans D.: Theorie des Rechtsradikalismus in westlichen Industriegesellschaften, in: Ortlieb, Heinz-Dietrich/Molitor, Bruno (Hg.): Hamburger Jahrbuch für Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, Bd. 12 (1967), S. 11–29, hier S. 13.

[29] Alexander, Jeffrey: »In jeder Demokratie sind 20 bis 25 Prozent faschistisch«. Interview, in: Die Zeit, 01.10.2017.

[30] Lipset, Seymour Martin: Political Man. The Social Bases of Politics, London 1960, S. 133.

[31] Vgl. Jaschke, Hans-Gerd: Streitbare Demokratie und Innere Sicherheit, Opladen 1991, S. 46.

[32] Vgl. Windelband, Wilhelm: Geschichte und Naturwissenschaft. Rede zum Antritt des Rektorats der Kaiser-Wilhelms-Universität Straßburg, gehalten am 01. Mai 1894, Straßburg 1904, insbes. S. 22 f.

[33] Vgl. Pollack, Detlef: Politische Kultur, in: Kollmorgen, Raj/Merkel, Wolfgang/Wagener, Hans-Jürgen (Hg.): Handbuch der Transformationsforschung, Wiesbaden 2014, S. 643–650, hier S. 643.

[34] Almond, Gabriel A./Verba, Sidney: The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five Nations, Princeton 1963, S. 12. Übersetzt von Detlef Pollack: Politische Kultur, S. 642.

[35] Siehe Rohe, Karl: Politische Kultur. Zum Verständnis eines theoretischen Konzepts, in: Niedermayer, Oskar/Beyme, Klaus von (Hg.): Politische Kultur in Ost- und Westdeutschland, Berlin 1994, S. 1–21, hier S. 1.

[36] Schirmer, Dietmar: Mythos – Heilshoffnung – Modernität. Politisch-kulturelle Deutungscodes in der Weimarer Republik, Opladen 1994, S. 28.

[37] Rohe: Politische Kultur, S. 9.

[38] Schirmer: Mythos – Heilshoffnung – Modernität, S. 89.

[39] Jaschke: Streitbare Demokratie und Innere Sicherheit, S. 55.

[40] Patzelt, Werner J.: Alltagssoziologische Antworten auf offenen Fragen der Erforschung politischer Kultur, in: Archives européennes de sociologie, Jg. 30 (1989) S. 324–348, hier S. 327.

[41] Begriff nach Ulrich Oevermann, vgl. hier jüngst: Bögelein, Nicole/Vetter, Nicole: Deutungsmuster als Forschungsinstrument. Grundlegende Perspektiven, in: Dies. (Hg.): Der Deutungsmusteransatz. Einführung – Erkenntnis – Perspektiven, Weinheim, Basel 2019, S. 12–38.